編輯 | 王暉 ????

來源 | 品牌觀察報

如何去衡量一個品牌有價值?產品實力過硬,市場占有率高,知名度享譽全球……似乎所有指標都是往大了講。

過去的經驗不斷告訴我們,品牌成功的標志就是追求價值最大化,力求躋身行業頭部乃至成為“獨角獸”。然而有這么一些企業背離傳統“做大做強”的訴求,熱衷于把品牌的“小”做到極致。

例如,喜茶推出子品牌喜小茶,以更精簡的包裝,更親民的價格走平民化路線。農夫山泉大力推廣小瓶裝系列產品,意在滿足消費者的差異化需求。江小白更是以小瓶酒開辟創新,引流年輕人,為白酒行業的未來創造了新可能。

馬云曾表示,未來二十年“小而美”的路徑才是企業突圍的新方向,如今品牌定位“小”的趨勢愈演愈烈,如此看來預言似乎成真了。

頭部品牌轉向做小,腰部品牌深耕“小”文化,究竟品牌做“小”背后有什么商業邏輯?

“小”之視角尋求精神共鳴

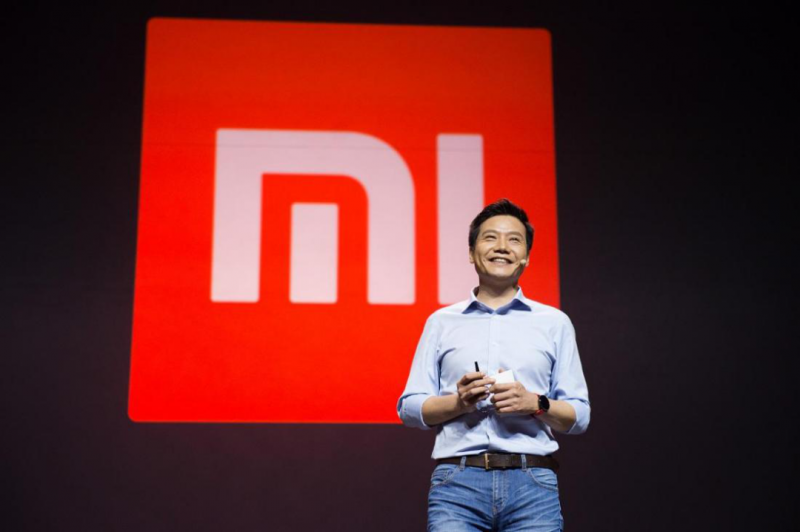

雷軍曾談起小米名字的來歷:“我們希望用小米和步槍來征服世界,希望‘小米’這個親切可愛的名字能成為大家的朋友。”

品牌做“小”的本質是弱化品牌形象,以朋友的視角達成與用戶的直接溝通,營造平等的對話感,探尋情緒上的共鳴。從小米里我們能體會一種同理心,品牌期望和用戶直接對話,而非高高在上地向下傳遞。

當前,90、95后正在成為消費主力軍。能否做出年輕人喜歡的產品,與其精神主張產生共情才是企業制勝的關鍵。

就喝酒而言,傳統論資排輩的酒桌文化顯然不受用了。年輕人更追求一種江小白式的,一瓶小酒,三五摯友共享的飲酒理念。我們希望在酒桌上能發出表達的聲音,而不是僅僅隨聲附和,甚至是成為酒桌主角,關注自己內心的小世界。

喝酒不為應酬,只為情緒,這種從悅人轉到悅己消費心理越發蓬勃。江小白強調的“小聚小飲,小時刻,小心情”消費場景,營造出的愉悅自我,沒有負擔,想喝就喝的飲酒文化,正好契合了這樣的心理。

通過反復觸達用戶,品牌積極傳遞“小”情感,促成了彼此間的情緒共鳴。

“小”的時代背景

疫情后消費趨于理性

2020年,是全民價值取向回歸原點的一年。經歷過不平凡,人們更懂得了“連續的平凡,其實是一種奇跡”。

受疫情影響,全球經濟“停擺”。后疫情時期,我們面臨著更大程度上的經濟壓力。

消費需求上,不少人放棄“高大上”,追求“小而美”。西貝、海底撈漲價,消費者不買賬了;喜茶多款產品價格上調兩元,也讓不少愛奶茶人士望而卻步。

感知到此次疫情帶來的消費降級,喜茶的平價副線品牌喜小茶應運而生。相比喜茶,喜小茶到底“小”在哪里?

首先,喜小茶門店面積更小,裝修風格更加接地氣,市場更為下沉。

其次,“小”是實惠的代名詞。喜小茶價格最低的飲品僅6元,其余產品價格也多集中在8到16元,幾乎是喜茶價格的一半。

眾所周知,喜茶的賣點就是“好喝”。共享同一IP,喜小茶在品質上也有一定保證。而它“小”的定位恰好彌補了喜茶下沉市場的缺失,為用戶創造出更多的選擇性,提高了消費者悅納自身的性價比。

感受過大起大落,我們更愿意珍惜身邊的小確幸。一杯三十塊錢的奶茶,在消費必須性上顯然不如一斤排骨來得實際,此刻,品牌做“小”自然也有了它的時代意義。

以小見大

小背后的“精”“尖”戰略

品牌做“小”真的是把商業之道走窄了嗎?

隨著茶飲市場由藍海變為紅海,喜茶的高定價造成了一定用戶的流失。喜小茶的副線布局,剛好和喜茶建構起品牌金字塔,打造差異化矩陣,延長了品牌生命周期。

目前,喜茶以超160億元的估值成為身價最高的新式茶飲品牌。資本加持下,喜茶與喜小茶共享完備的優質供應鏈,產品減量,不減質量。

想要做穩小,背后必然有大而有力的支撐。

江小白的邏輯則略有不同,它更遵從“以小見大,由小到大”的道理。

白酒行業頭部品牌趨勢明顯,江小白雖以小入局,但難以發力。外出口的國際戰略、傳統高粱酒的老味新生,這些目之所及的成果,在這個龐大的市場面前,皆為冰山一角。

看穿了白酒未來的十年是產能競爭的十年,江小白選擇布局全產業鏈,從源頭打好基石。除了為人熟知的江記酒莊釀造基地,江小白的上游供應已完成自建農莊出產高粱,完善的配套設施和綜合素質足以匹敵一線酒企。隨著時間的推移,全產業鏈的價值將越來越高。

大的前提是小,小的背后是精,沉淀每一步,才能形成新的突破。

無論是喜小茶還是江小白,品牌的大小之道,追根溯源是如何面對日新月異的市場催生出相應的變化。做“小”不是關鍵,剖析用戶需求,做好品牌定位,在時間長河中不斷提升品牌力,才是品牌需深耕的運營之道。