茅臺能超過可口可樂嗎?

口味孰好孰壞,是一種主觀感受,先放在一邊,至少在資本市場上,茅臺完成了真金白銀的超越。

最近一段時間,茅臺股價連創新高,總市值最高時達到1.68萬億元,不僅超越了其所在貴州省2019年的GDP總量,也把風靡世界的百年巨頭可口可樂甩在身后。

疫情也撼動不了茅臺的地位。/ 北京頭條

根據貴州茅臺2019年年報,去年一年,茅臺營收八百多億,凈利潤超過四百億,兩項指標都保持高速增長。即便是在疫情襲擊全球經濟的大背景下,茅臺一季度的成績依舊亮眼:營收達244.05億元,凈利潤達131.55億元。

這樣的數字,不知道要讓多少其他行業從業者羨慕地眼紅,讓多少沒有早早買入茅臺的投資者后悔地落淚。

茅臺一飛沖天,扎根的恰是龐大的本土市場。2018年,白酒全行業銷售收入超過5300億元,其中利潤總額超過1200億元。2019年前八個月,白酒行業總銷售達三千六百億元,利潤總額近九百億。

人人都知道互聯網企業是風口上的豬,善于立人設、賣概念、講故事,殊不知白酒企業才更是營銷高手。一個又一個瑞幸、樂視倒下去,卻還有那么多酒瓶在國人的餐桌上巋然不動。

都說白酒暴利,天地良心,消費者不能總拿一瓶酒的物料成本和最終售價對比,在高度倚賴渠道和宣傳的白酒行業里,這二者的投入也是重中之重。

不然,這些年來,那么多刷屏洗腦的白酒文案都是怎么來的?廣告里吹出去的牛,最后總還要消費者來買單。

飛天茅臺,茅臺飛天

和股價一樣一路飆漲的,還有茅臺酒的售價。

普通人要買茅臺,無非三個渠道:專營店、超市和電商。一瓶五百毫升裝的五十三度飛天茅臺,官方給出的零售價是1499元,可如果你只有一千五百塊,幾乎不可能買到真正的茅臺酒——加價和缺貨,早就成了這位中國白酒“一哥”的常態。

以至于每每有網購平臺祭出“原價茅臺”的噱頭,總能一秒賣光,火爆程度不亞于買房搖號。去年,美國超市品牌Costco剛剛入駐上海,就被興奮的魔都人民擠得水泄不通,其中有不少就是沖著原價茅臺去的。

難道他們都那么愛喝茅臺酒?別逗了,一千多的茅臺,轉手就能賣到兩千多甚至三千,買到就是賺到,這樣的生意誰不想做呢?經歷過炒作泡沫的人都知道,蘭花是花,藏獒是狗,房子也只是房子。但身在其中的人卻無論如何都不會承認,茅臺是用來喝的酒。

和西鳳、汾酒比起來,茅臺的歷史實在算不上長,它之所以能成為今天的白酒霸主,除了過硬的品質,還離不開成功的品牌戰略。

去年6月30日,茅臺正式把名字里的“國酒”二字抹去,改名貴州茅臺。在此之前的許多年里,“國酒茅臺”是印在中國人腦海里的記憶,茅臺自己也曾數次申請國酒茅臺商標,但均被駁回。

2012年,茅臺和它的“國酒夢”近在咫尺。那一年,“國酒茅臺”商標申請初審通過,但這一結果卻激起了眾多友商的不滿,在公示期內,五糧液、汾酒、瀘州老窖等頭部白酒企業紛紛提交異議書。

這樣的激烈反應亦在情理之中:豪橫的茅臺如果真坐實了“國酒”二字,其他品牌在市場競爭中還有出頭之日嗎?直到2019年,茅臺終于放下了國字頭情結,摘下酒廠大門上的“國酒”兩個大字。

回顧過往,茅臺的價格飛漲史和房價何其相似,在一次次“差不多到頂”的呼聲里,它總能突破預期,刷新認知,最終把“茅臺酒是用來囤的,不是用來喝的”這一觀念深深種在大眾心底。

去年,連大洋彼岸的《華爾街日報》都在感嘆,讓人們暫時忘記互聯網企業,關注高歌猛進的茅臺:“全球投資者排隊都想嘗一口這煤油味兒的中國白酒。”

事實上,老外也的確喝不慣這種“煤油味”的飲品,在茅臺驚人的銷售額中,海外市場所占比例連零頭都不到。

但這都不重要,只要十幾億中國人認可茅臺、愛喝茅臺,說起高端白酒第一個想到茅臺,這個酒香四溢的故事就能講得風生水起。

講故事賣概念,酒企一直在行

就像有人說的那樣:中國只有兩種股民,一種是持有茅臺股票,還有一種想買茅臺股票。中國也只有兩種酒企:一種是茅臺,另一種想做下一個茅臺。

別看茅臺因為“國酒”兩字犯了眾怒,但在無限拔高自身、貼近酒桌文化、暗示權力身份這件事上,眾多品牌都是同道中人。

洋河曾打出“健康領潮流,見證新國酒之美”的宣傳口號,汾酒自稱“清香國酒”,瀘州老窖則認領了“濃香國酒”概念。

劍南春提出“盛世國酒”,甚至連長城葡萄酒都來插一腳,拋出“中國長城,紅色國酒”的提法,黃酒更是想一句話終結爭議:“黃酒就是國酒。”

除了直接沖擊“國酒”高地,還有的企業打起了擦邊球。

五糧液官網有“人民大會堂國宴酒”,金燦燦的人民大會堂圖案就印在外包裝上,瀘州老窖旗下的“國窖1573”更是借著廣告家喻戶曉。

既然中國人習慣在酒桌上談論家國天下、感慨人生過往,那白酒自然而然也要拿出這樣一分豪邁來。

從“名門閨秀”的五糧春,到“喝出男人味”的老白干,從“往事越千年”的白云邊,到“千萬億個夢想”的夢之藍,從“數風流人物”的古越龍山,到“悠悠歲月”的沱牌曲酒,在做廣告這件事上,酒企從不吝嗇。各種高大上的詞匯疊在一起,以至于中年男人在酒桌上吹出的所有牛皮,都有一瓶酒兜著。

白酒做廣告,講究的就是鋪天蓋地,從某種角度來說,廣告做得響不響,基本決定一個品牌賣得好不好。依舊是茅臺,更是大手一揮,把廣告變成了實體建筑。

2017年,貴州遵義的第二座機場茅臺機場正式通航,第二年,一棟高大的建筑出現在機場不遠處:這是一個放大二百倍的茅臺酒瓶,瓶蓋、飄帶,包括瓶身上的圖案,全都和茅臺酒實物完全一致。

近五十米高的“茅臺酒瓶”,成了所有進出旅客視線繞不開的存在,也大大拓寬了中華大地土味建筑的邊界。

茅臺酒滋味香醇、一瓶難求、市值萬億,固然了不起,但一定要用這種直白的方式刷存在感嗎?和這座巨型機場實物廣告牌比起來,電梯里的洗腦廣告還算得了什么呢。

文化,文化,還是文化

酒桌文化到底算不算文化,歷來爭論不休,但不管大眾怎么想,酒企決定先讓自己顯得有文化起來。

“喝孔府宴酒,做天下文章”,隨著1994年底,孔府宴酒拿下首屆央視標王,這句又有“文章”又有 “天下”的廣告語迅速傳遍全國。

雖然名字里有“孔府”兩個字,但孔府宴酒誕生于濟寧魚臺縣。倒是距它不遠的對手孔府家酒,位于曲阜。

山東魚臺酒廠老照片。/ 《中國質量萬里行》

二十多年前,就能拿出三千萬巨資坐上央視標王的鐵王座,孔府宴酒確實大手筆。而在這之前,這家從小縣城走出來的企業就已經嘗到了營銷的甜頭。

根據《中國質量萬里行》當年的一篇報道記錄,在武漢,孔府宴酒讓模特車隊走上街頭,把廣告打遍了大街小巷,甚至用航模和飛艇帶著孔府宴酒的廣告飛上江城的天空。

此外,孔府宴酒還贊助了電視劇《三國演義》,讓廣告登上《新聞聯播》之后的《天氣預報》欄目。

價高者得之,這對雄心勃勃的酒企有著無上的誘惑力。頭一年孔府宴酒奪魁的風光,大家看在眼里。第二年,來自山東臨朐縣的秦池就用六千萬取代了孔府宴酒的標王。又過一年,它更是以3.2億元蟬聯標王。

身處電視時代,還有什么宣傳方式,能比在中央電視臺做廣告顯得更有更有文化內涵?

秦池,一代標王。

可惜1997年,《經濟參考報》的一篇關于勾兌散酒的報道,把秦池斬落馬下。以此為轉折點,愛喝酒的山東人失去了自己的全國性白酒品牌,魯酒敗下陣來,黔酒川酒從此攻城拔寨。不過,文化這桿大旗,在你方唱罷我登場的白酒市場里,從來屹立不倒。

隨便翻翻各大白酒企業的官網,雖然酒廠的歷史不過幾十年,但品牌都追溯到了幾百上千年前。

瀘州老窖自稱“千年老窖萬年糟,酒好全憑窖齡老”,自明朝萬歷年間持續釀造至今,這也是1573說法的來源。

不搶著當國酒之后,茅臺酒也把建設“文化茅臺”提上日程。

說干就干,去年端午節,茅臺組織起“端午祭麥大典”,用以“敬畏天地、尊崇自然、厚植文化、堅守工藝的赤誠之心”。

茅臺搞起了祭典。/ 澎湃新聞

重陽節,茅臺一口氣請來九位茅盾文學獎得主,采風、品酒、參觀、研討。而在這之前,諾貝爾文學獎得主莫言就已經完成了一次茅臺之行。

根據茅臺集團官網報道,在“二零一九年九月九日九時九分”,莫言老師親自為“九百九十九斤九兩”茅臺酒封壇,正好是“九個九”。

按照官方的說法,是“節逢九九之數,時合九九之吉,酒寓九九之祥,人添九九之喜,事得九九之順,藝臻九九之境”,可謂把儀式感做到了極致。

莫言的小說《紅高粱》就以一個酒坊作為故事背景。/ 電影《紅高粱》

愛請文化名人的也不止茅臺一家,2018年9月,把瀘州老窖擠下白酒市場第三寶座的江蘇洋河辦了一場頭排酒開窖節,請來名聲在外的女詩人舒婷、余秀華。

余秀華在現場把自己的成名詩句改造一番:“穿越大半個中國,我沒有白來一趟。”在蘇酒官網的報道中,舒婷更是在參觀中叮囑后輩向酒看齊:“做人也要綿柔。”

雖說詩人和作家像明星一樣走穴,不是不能理解,但當文青看著心中的偶像從“致橡樹”到“致美酒”,恐怕也難免五味雜陳。

后浪們還買白酒的賬嗎?

都說重視年輕人的企業才有未來,但這么多年來,除了走網紅路線、推出表白瓶的江小白,大多數酒企的目光,似乎一直落在功成名就的中年人身上——一會勸他們“舍得”,一會安慰他們“難得糊涂”,最后還不忘貼心地提醒“可不要貪杯哦”。

幾乎所有白酒廣告,都自帶一股8848手機的味道:渾厚的男聲、雄壯的音樂、浩蕩的歷史感,拼湊成一種專屬于白酒的宏大敘事。

年輕人看了不喜歡?不喜歡就對了,本來也不是拍給你們看的。只要身為社會中堅的前浪們看完,深情地說上一句“懂我”,這廣告就成功了一大半。

這種直擊人心的能力,也是酒企們在市場競爭中磨練出來的。

九十年代,它們還喜歡簡單的押韻:“東南西北中,好酒在張弓”“不管坐不坐奔馳,都要喝秦池”,來到新世紀,營銷手段才不斷升級,基本照顧到了白酒消費主力軍的各種情緒。

走年輕路線的江小白。/ @微博江小白

最近幾年,漸漸有品牌開始瞄準年輕群體,江小白的“吃著火鍋唱著歌,喝著小白劃著拳,我是文藝小青年”,紅星二鍋頭的“將所有一言難盡,一飲而盡”,試圖感染初入社會的九零后。

但在社會的風浪中暢游數十年的人,畢竟還是酒企最重要的受眾。比如酒鬼酒推出的“內參”品牌,雖然官方解釋是“內斂乾坤,參悟天地”,但這個名字還是很容易讓人浮想聯翩。

說到底,白酒的江山建立在酒桌社會之上,在所謂酒文化中,擺酒、倒酒、敬酒、讓酒、擋酒、醉酒等一系列行為,都包含著復雜的意蘊,它們是前浪給后浪設置的一場試練,也是前浪們辨認彼此的一種手段。

愛喝可樂、愛喝奶茶、愛喝啤酒和洋酒的年輕一代,固然可以指責這些圍繞酒杯的陳腐規矩,但人在江湖,身不由己,最后也不得不半推半就地進入其中。等到一代人習慣了推杯換盞的場景,并真正樂在其中,后浪也就成了油膩的前浪。

有人悲觀地認為,嘴上說著討厭“酒桌文化”的一代又一代人,最后還是要乖乖坐進白酒的話語體系里。

也有人樂觀地覺得,白酒企業的這一套話術已經過時,當九零后、零零后扛起社會重擔時,也就是白酒沒落之日。

不過,有一點可以確定的是,資本永不眠,無論企業們怎樣斷改頭換面,它們對特定受眾的精準把控本身,永遠不會改變。

當今天的年輕人成為未來的中年人,用球鞋、手辦、盲盒筑起新的財富和社交壁壘時,又與他們痛飲茅臺五糧液的父輩,有多少分別呢?

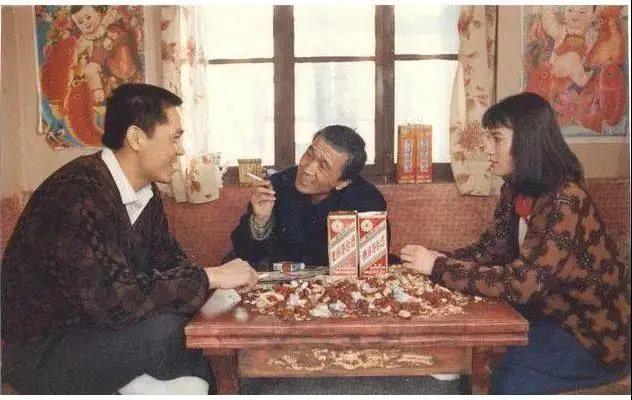

那些年,茅臺還好買。/ 電影《過年》