坦白說,直到瑞幸“自爆”財務造假之前,我都屬于看好瑞幸的一派。

雖然瑞幸于我而言,并無任何的利益關系:它既不是我的客戶,我也從來沒有買過它的股票。

而僅僅是出于投行思維習慣,我天然的喜歡創新者,喜歡挑戰者。同時,也真心希望一杯高性價、便捷又不失調性的商務咖啡能夠成功。

特別是當瑞幸19年三季報披露門店層面實現“盈利”,且各項主要業務指標都明顯提升優化的時候,我興奮不已,還寫了篇近萬字的文章為它打call。

然而,瑞幸最終卻以如此可恥的方式失敗了……

我們相信,如此惡劣的造假行為加上當下特殊的大環境,公司管理層及其他相關責任人都將被嚴懲,并且永遠的釘在歷史的恥辱柱上。

不過最近我也一直在問自己,事到如今除了對瑞幸踩踏式的“討伐”,或是事后諸葛亮般的點評之外,我們還能做什么?

情緒表達是如此的廉價,而理性和智慧總是如此的稀缺。

世界是灰度的,商業更是復雜的。一件事情最終的結局,除了一個個所謂的關鍵決策之外,一定也還摻和運氣的成分,譬如黑天鵝事件。

因此,任何情況下關于未來商業的預測都是講概率的。而我們也總是在根據每次的“打臉”,來修正完善自身的商業預測模型,實現成長。

應該說,這次的瑞幸事件,給我個人帶來了入行以來,商業分析邏輯上的最大沖擊。

今天,我們再對瑞幸發展過程中的關鍵戰略抉擇,進行商業復盤,分析其中成敗得失,絕不浪費如此“經典”的商業案例,如同我絕不浪費任何一張3.8折的優惠券一樣。

01

starting with coffee

時至今日,我們依舊認為,瑞幸選擇從咖啡切入是一個非常正確的戰略決定。

咖啡是餐飲業

最性感的細分賽道之一

No.1市場空間足夠大

雖然瑞幸關于中國現磨咖啡市場增速的描述,確實存在過于樂觀的情況,但是國內如此龐大的人口基數已經決定了,即使在較低滲透率和增長率的情況下,需求總量依舊是一塊誘人的蛋糕,況且現磨咖啡逐步替換速溶咖啡是必然趨勢。

而且,基于我們對眾多奶茶愛好者的了解,大部分情況下她們對奶茶的需求并非源于所謂的咖啡因功能性攝入。因此,飲用奶茶和咖啡并沒有沖突,不會產生侵蝕效應(cannibalization)。

此外,咖啡消費的場景也非常多元化,咖啡店、辦公室、家等等,都有巨大需求。

No.2整個產業鏈發育足夠成熟

咖啡業的整個產業鏈發育非常成熟,工業化、標準化也做的非常好,而標準化和工業化是餐飲零售業態做大的底層邏輯支撐。

No.3咖啡品類的優質屬性

有賴于成癮性特質,咖啡具備高頻剛需的特點。某種意義上來說,咖啡還具備社交、甚至文化屬性,因此整個品類的毛利率也非常好。

現磨咖啡市場

目前主流成功玩家情況

No.1以星巴克為代表的空間社交派(高ASP +大門店)

可以說,星巴克是整個現磨咖啡賽道內最成功的玩家,也是國內空間社交大店模式唯一的成功者。同時,強大的品牌勢能和優質商業點位的占據等,決定了其霸主地位短期內難以被撼動。

然而,有幾個事實和趨勢也確實值得我們關注:

(1)在星巴克,主要訂單貢獻不是來自堂食,而是take away;

(2)一杯定價30+元的咖啡,對于絕大多數消費群體而言都是偏高的,特別是在經濟下行周期的大趨勢下,而且星巴克在中國大陸的定價,高于包括美國本土在內的絕大多數市場;

(3)在原材料成本不超過5元的情況下,星巴克最終的凈利率其實也不高,因為星巴克的一杯咖啡還需要為高昂的房租、裝修、人力等成本買單;

(4)星巴克在中國賣的最好的是星冰樂、含奶的拿鐵系列等不能稱為真正咖啡的“糖水”;

(5)星巴克的店型決定其門店數天花板可見,事實上星巴克的單店增長從18年Q3開始,也出現下滑趨勢;

(6)星巴克的品牌調性不一定能吸引95后,特別是在國潮興起的大趨勢下。

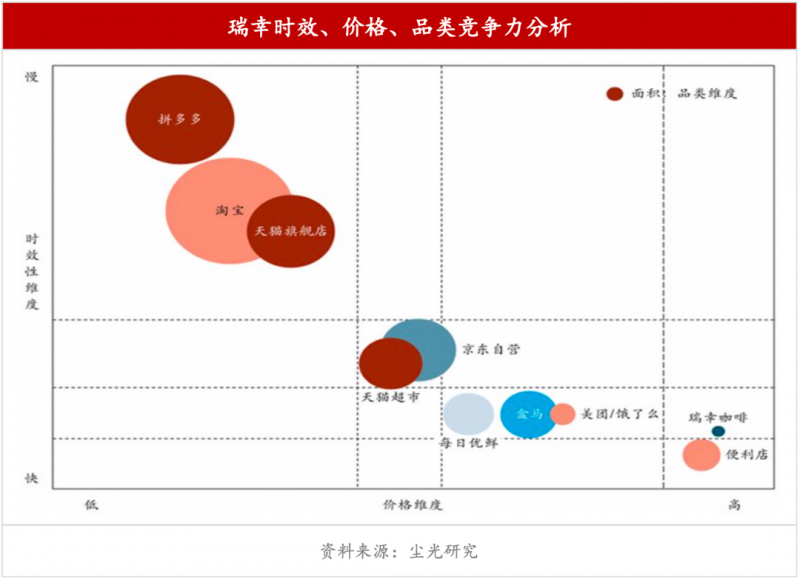

No.2便利店咖啡(低ASP +共享空間)

便利店咖啡的優勢主要在于:

(1)門店數量上的覆蓋密度比較好,特別是在一線城市,足夠便利;

(2)在鮮奶等方面有明顯的供應鏈優勢,再加上優質咖啡豆和高檔咖啡機設備,出品一杯具備一定品質的現磨咖啡有保證;

(3)賣咖啡的邊際成本,在店租、人力、營銷甚至部分設備上能被充分攤薄,因此咖啡的終端售價非常有競爭力,滿足了大量功能性追求者。

然而,便利店咖啡可能在品牌調性上有所欠缺。你很難想象一群人在開會的時候,點上一杯羅森或全家的咖啡,而且也確實存在便利店尚未覆蓋或很難覆蓋的區域。

此外,賣咖啡也非便利店的主業,整個投入程度還是有限的。

No.3完全不同的瑞幸模式(中低ASP +小空間)

事實上,這種模型在奶茶賽道已經被驗證成功,比如一點點和coco。而瑞幸憑借相比星巴克非常“實惠”的定價,相比便利店咖啡略高一籌的品牌營銷策略,使其真實的吸引到一批咖啡小白用戶和剛入職場的年輕人、學生黨。

然而我們認為,這種“一點點奶茶”模型最終跑通的核心成功要素有:

(1)門店日銷倍量足夠

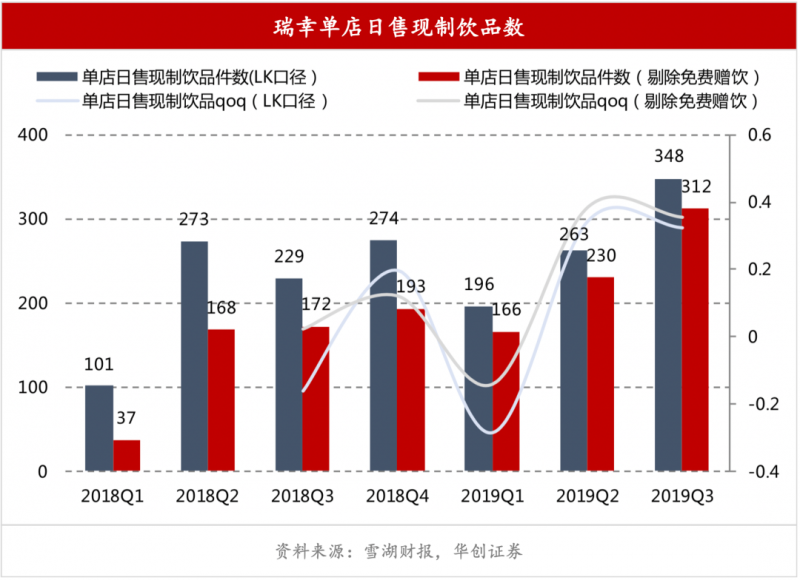

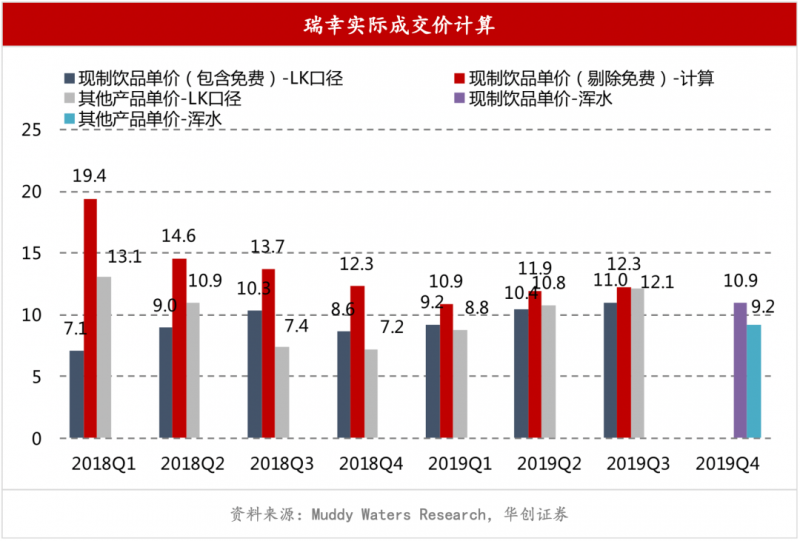

在中低客單價模式下,低單量根本沒有辦法支撐門店的各項固定支出,事實上像一點點這樣的優質奶茶品牌,確實也做到了平均單店日銷600杯以上。然而,瑞幸的真實有效日銷和價格,似乎一直在一個比較低的水平。

(2)盡可能的降低房租、人力等成本

一點點和coco都選擇了合營或加盟的模式,使得選址風險、房租、人工成本等基本都讓加盟商承擔,還充分利用了個體戶的社保和稅收優惠等。

而瑞幸出于迎合資本的需求,采取了全部直營的重資產模式,這使整個運營成本大大高于一點點等奶茶品牌。

(3)控制外賣銷售比例

一點點等奶茶品牌也有一定的外賣占比,但外賣的客單價相對較高,也會收取額外收取配送費等。

此外,即使奶茶的配送時效要求沒有現磨咖啡這么高,外賣業務帶給奶茶行業的實際利潤貢獻還是遠小于堂食和自提。

因此,一般奶茶門店都會有意控制外賣銷售占比,把外賣作為自提產能不足時的補充。

同理,在瑞幸模型中,自提銷售比例的提升非常重要。

事實上,中國大多數的寫字樓禁止外賣上樓,白領即使定了咖啡外賣,依然要到樓下取貨。而瑞幸“快取店”模式的精髓,就在于提供和外賣類似的體驗——下樓取貨,卻不需要承擔外賣成本。

數據顯示,瑞幸咖啡快取店在2019年三季度的比例,已經占其整體門店的93%。

同時,我們認為,瑞幸早期從所謂的外賣咖啡起步,既是無奈又是睿智的決定。一杯免費外賣咖啡,讓新用戶對新品牌的嘗試成本降到最低,同時獲得了一個真實下載的APP用戶,怎么看都是一個非常劃算的事。事實上,瑞幸咖啡App的排名在蘋果App Store排行榜上,也長期遠超星巴克。

此外,不可否認的是,星巴克也確實因為瑞幸而做出了很多的應對措施,比如推出“在線點、到店取”的啡快業務以及專星送服務等。

因此,我們認為,現磨咖啡賽道有模式創新機會,只是瑞幸在具體落地新商業模型的過程中,存在一些問題。

02

燒錢模式

過去輝煌的互聯網上半場創業時代,一個個燒錢帶來的所謂的“獨角獸”,讓我們對于燒錢模式習以為常,甚至癡迷。

然而,企業存在的意義終究是為客戶提供產品和服務。這也意味著企業不僅要為客戶提供他們所需的產品,而且要以盡可能低的成本提供這些產品。

因此,企業只有滿足客戶對高性價比產品的需求,才能為客戶和社會創造價值。而客戶價值是客戶對產品效用的主觀評價,反映在價格上;社會凈值等于客戶價值即價格減去成本,體現為企業的利潤。

曾經有位投資人很犀利的指出:“只有產品沒做好,才會變相賄賂客戶。”

在瑞幸披露的單店經營模型中,是不包含營銷支出的。也就是說我們日常獲取的咖啡優惠券、各種廣告等支出,均放在總部層面進行核算,門店成本則僅包含原材料、房租水電、人員工資和固定資產折舊等。

所以,如果將瑞幸的營銷及推廣支出分攤到各門店,其平均每個單店的凈利潤為-15%,意味著門店每銷售1億元,就會虧損1500萬。而星巴克在財報中,會將營銷費用作為運營支出分攤到各門店,但即使如此,平均每個單店仍可以保持10%的凈利潤率。

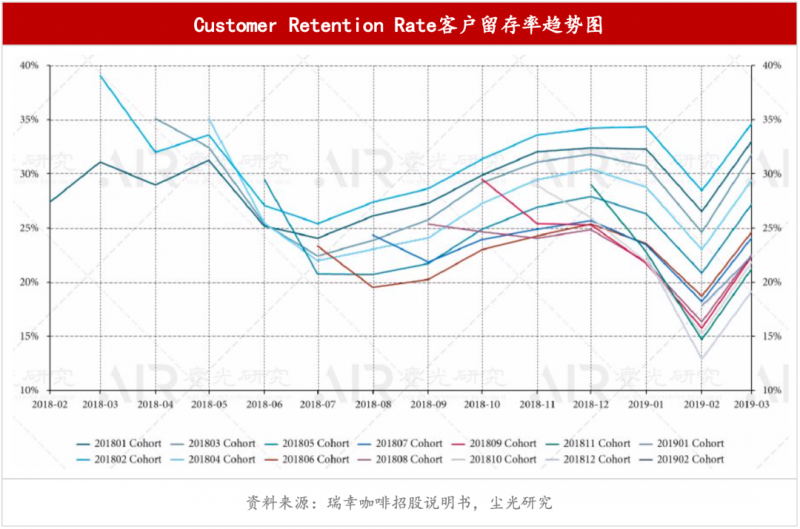

可見,瑞幸的補貼雖然帶來了規模,卻沒有帶來任何客戶忠誠度。在同質化的產品和服務面前,理性的消費者只認錢不認人(當然,消費者確實從來就沒有對品牌保持忠誠的義務)。

03

互聯網新零售咖啡

2014年左右,所謂的互聯網思維概念在國內創業圈興起,一批互聯網企業以顛覆者的姿態出現在各個傳統行業。

而瑞幸咖啡一開始就被打上了互聯網新零售咖啡的標簽,瑞幸管理層也一直是以降維打擊的姿態殺入現磨咖啡市場。

客觀來講,移動支付、LBS、大數據等新技術的運用不斷成熟,以及一線城市發達的即時物流體系的建立,都為瑞幸的“互聯網打法”提供了支持。

據Fast Company(美國三大權威雜志之一)發布的“2020年全球最具創新力的50家公司排行榜”,瑞幸成為唯一一家上榜的中國公司,排名17。該雜志給出的在榜理由也很簡單:一家靠數據驅動連鎖咖啡行業變革的企業。

確實,一面是絕大多數的咖啡、茶飲公司,還處在以個體戶+人工收銀點單等原始方式經營的時代,另一面是彼時連星巴克這樣的巨頭們,都給人一種糟糕的數字化體驗。瑞幸則自一開始,就在用戶、供應鏈、門店運營這三個關鍵環節實現了數字化驅動,這對于提升用戶體驗、提升公司運營效率等具備重大意義。

可以說,瑞幸咖啡的出現,顯然加速了星巴克的數字化進程。自2017年以來,“數字化創新”已數次被星巴克CEO級別的高管提及,而數字化創新所涉及的層面,也已從簡單的移動支付,深入到前后臺業務的運營、零售業務管理、庫存管理,以及對供應鏈的優化。

因此,某種意義上而言,要不是瑞幸的出現,星巴克或許還是那個自我陶醉的咖啡王者,不會進行如此激進的調整和變革。多年以后,回望過去這兩年,星巴克的CEO們一定會記得,那些瑞幸教它的事。

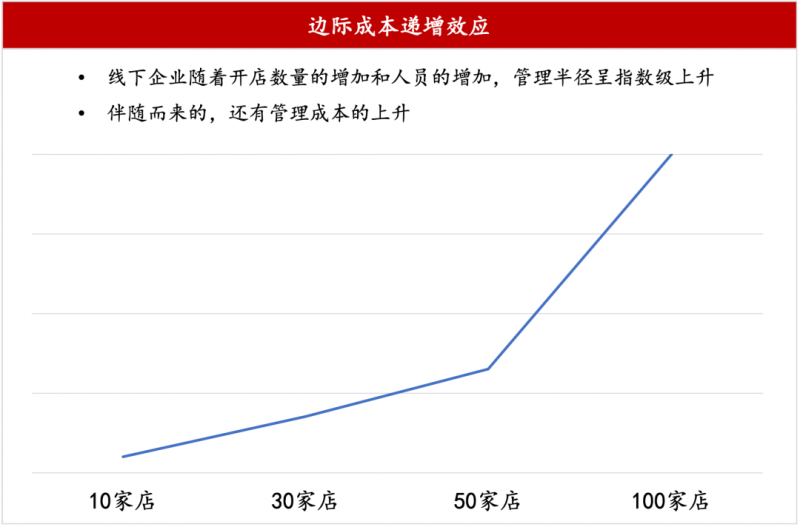

當然,創新永遠是手段而不是目的。瑞幸所在的餐飲零售業,也不具備所謂的梅特卡夫效應or雙邊市場效應,只是在線下采購、分揀、配送等環節,具備一定的規模效應。

但瑞幸一直披著迷人的互聯網科技外衣,也自詡互聯網公司,因此整個門店的運營效率被嚴重高估,成本被嚴重低估,最要命的是夸張的互聯網式高估值,也讓瑞幸管理層變得更加的貪婪和浮躁。

事實上,近些年來,線上與線下的進一步融合,也在不斷證明互聯網思維并不是顛覆一切、橫掃一切的神兵利器,而傳統的商業營銷和管理體系,依然有著不可動搖的核心力。因此,互聯網的很多打法和關鍵點值得餐飲企業學習借鑒,但也需要掌握好度,畢竟餐飲零售業有其自身獨特的規律法則。

另外,說句題外話,因為我一直認為瑞幸是數字驅動,而造假需要在IT、稅務、審計等方面多維度配合,導致我認為瑞幸財務造假的可能性很低,因此一度對于瑞幸披露的所有數據都高度信賴,這也是我今后需要反思的。

04

蒙眼狂奔

據說有一次貝佐斯問巴菲特:“你的投資理念非常簡單,為什么大家不直接復制你的做法呢?”巴菲特說:“因為沒有人愿意慢慢地變富。”無疑,等待的時間是漫長并痛苦的。

而快,正是寫入瑞幸基因里的東西,也是讓其自身頗具爭議的話題。

我們之前分析過,瑞幸確實必須要快。因為門店密度足夠高,是其模式成立非常關鍵的因素。而且要成為很多小白用戶的第一口咖啡,瑞幸就需要搶占更多的“優質”地位。因為只有點位密集才方便自提,才能最快的占領用戶心智,才能攤薄物流成本等。

然而,可惜的是,瑞幸的快最終被證明是沒有質量的快,最后演變成為了開店而開店,為了拉新而拉新。

同時,為了追求所謂的絕對門店數量增長等顯性數據,彼時財大氣粗的瑞幸忽視了內部組織力建設,忽視了合規經營(小鹿茶特許經營瑕疵、部分門店消防等),甚至容忍放縱了腐敗。

瑞幸的快取店在選址上堪稱見縫插針,寫字樓大堂、酒店大堂,甚至臨街只留一個小門,門店開上二樓的情況都不鮮見。而且,很多門店的裝修、動線設計都存在問題。

據悉,當初瑞幸在招聘選址人員時,也曾招聘了很多非相關專業和工作經驗缺乏的大學生,結果嚴重影響了工作推進的質量。

網上有一位白領抱怨道:“一條街的兩旁,7家瑞幸咖啡店,沒錯,這就是我辦公室周圍的咖啡店。”

根據燃財經的報道:

早期圈地的過程中,對于高于市場價20%也要新店,押2付3,五個月房租都交了,主管突然說不開就不開了,最后租金只要回來一個月的,錢說扔就扔了。

還存在嚴重的腐敗問題,比如報店人說,“這個店有20萬轉讓費”,或者“需要10萬電量增容費”,主管直接就說“交”;故宮店的合同我看過,簽的是180萬,再加36萬介紹費。這些就是自己給自己要錢的名目,從最初的暗箱操作,到后來明目張膽地上報。

花錢大手大腳,混日子的人多,對于門店審核也存在上級把關不嚴。開發人員提交的一些明顯高于市場價格的選址也被主管審批通過。

每個人平均每兩天就能選定一家店,也就是說,每天大概有30家門店報給主管審核。主管一天就干這一件事了,沒有時間去實地看。

比如有人報了一個在寫字樓一層男衛生間的店,只寫地址,不寫具體情況,主管也就通過了。通過之后,營建實地去看場地,發現坑兒還在那兒,物業說,你們把坑抹平了,地方就歸你們了。即便女衛生間還在旁邊,營建也不會說什么,因為他也有快速開店的任務。

就這樣,門店位置的合理性和成本等都被拋在了一邊,這對于一家宣揚大數據選址和以門店成本重構為榮的公司而言,不得不說是一種諷刺。

我想,唯一可能的解釋是瑞幸管理層被《閃電式擴張》中毒太深。

鏈接:里德霍夫曼提出了在公司閃電式擴張過程中,無論是管理還是財務,亦或是采購,都可能是非常混亂的。創業者要做的就是接受這種混亂,并且借機改正它。

此外,塵光研究質疑瑞幸原材料采購數據,因為瑞幸在2019年IPO招股書中的原材料供應商,與2019年12月底增發的招股書中的供應商存在不一致,并且質疑存在以劣質咖啡豆充優質咖啡豆的現象。

而且,根據華創證券拆解的數據,瑞幸財務模型中原材料成本占比極高,遠高于星巴克,不排除存在原材料關聯交易可能。

任正非有句話說的非常好,規模是優勢,規模優勢的基礎是管理。規模化不可能自動帶來低成本,盲目的規模化更不可取,規模化而且規模化以后沒有良好的管理,同樣也不能出現低成本。咖啡賽道王者星巴克歷史上也出現過由于過分追求門店增長,反而讓其業績出現連年下滑的重大危機。

可見,零售生意最忌諱的一點是線性外推,缺少護城河的規模擴張快,墜落就更快。

05

多元化的迷失

實際上,瑞幸在發展過程中,多元化問題也是一個極具爭議的話題。

產品層面上,瑞幸從咖啡起步,逐步納入輕食、零食、周邊,再進軍茶飲;業態層面上,從線下零售突入無人零售。更為詭異的是,今年二月新冠疫情肆虐之時,天眼查信息顯示,瑞幸經營范圍竟然增加了“零售藥品”一項。

很多人也都感慨,瑞幸每宣布進軍一個新的領域,都能帶動股票的大幅上漲。

但反思瑞幸多元化經營之路,我們可以得到的經驗教訓是:

1、在主業都還沒有取得絕對領先地位的情況下,急于推出多元化一般都有問題。

2、多元化經營不能脫離協同效應

瑞幸咖啡的很多新業務與其本身的主營業務關系不大,很難運用此前積累的資源和競爭力。全新的方向,意味著需要重建團隊、整合資源,更需要大量的資金支持,還要面對具備經驗的競爭對手,作為“新手”似乎難有什么優勢。

3、保持對單店模型的尊重

去年,瑞幸高調宣布進軍茶飲市場,然而茶飲的整個供應鏈和門店動線設計要求等,都與咖啡存在很大的不同,特別是以喜茶為代表的鮮果茶,對于供應鏈是非常大的挑戰。

而瑞幸卻堅持在更適合做咖啡標品的單店去做小鹿茶,結果便是小鹿茶推出的茶飲,不僅遠遠落后于喜茶這樣的新式茶飲,甚至還不如迭代進化后的一點點和coco。

至于面包等產品,就更加尷尬了。因為求快,門店都是基于“模塊化”設計而成的,起初設計時也沒有考慮加熱設備,這就導致其面包類產品的味道比新鮮烘焙或加熱的,都要差得多。

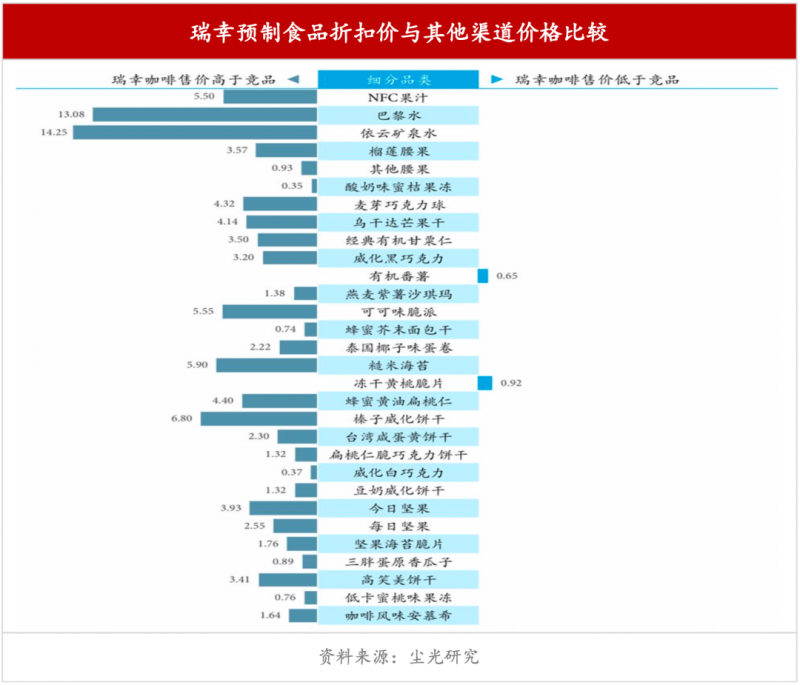

此外,瑞幸的很多零售產品完全依賴于第三方,產品缺乏差異化和競爭力。

然而,第三方提供的零食,也廣泛存在于其他零售渠道,價格往往還更便宜(這對瑞幸的大部分屬于價格敏感性的客戶很致命),如線上電子商務平臺、線下便利店等。因此,與這些競爭對手相比,瑞幸的地位要差得多,規模小得多,產品SKU非常有限,供應鏈和庫存管理專業也水平低下。

實踐中,不斷的有餐飲零售企業在追求多元化,希望提供更多的產品及服務,以獲得更多的客群,結果卻最終帶來了邊際效率的不斷遞減。

最后,感謝瑞幸的優惠券,也“感謝”瑞幸教會我們的事。

重點參考文獻:

1、《專訪熊貓資本創始合伙人李論:依舊看好瑞幸的底層商業邏輯》,來源億歐網

2、《瑞幸:做不好當下,看不到未來》,白歌,來源筆記俠

3、《獨家 | 5位員工講述:造假風暴中,我所了解的瑞幸咖啡》,來源燃財經

4、《瑞幸真是割美國韭菜,補貼中國人喝咖啡嗎?》,來源DannyData第4集

5、《商業的本質和互聯網》,作者許小年

6、《塵光研究:關于瑞幸咖啡嚴重財務造假與業務造假的研究報告》

7、《渾水做空瑞幸研究報告》

8、《華創證券:深究勾稽、常識與邏輯-歸納現制飲品業研究心得》

9、《星巴克:那些瑞幸教我的事》,來源虎嗅APP

部分圖片來源于:塵光研究報告、華創證券研報、瑞幸發布會、網絡等