有機構預測,未來幾年內,中國的代餐市場將達到千億規模。

代餐是個啥?

從字面意思就能理解,可以代替正餐的食品。比如黑芝麻糊、燕麥片這類,有人經常用這些代替早餐。

目前的代餐食品的品類也非常豐富,在淘寶上,以“代餐”作為關鍵詞搜索,出現的是代餐粉、代餐飽腹食品、代餐奶昔、代餐餅干、代餐食品等等。

這么多代餐類的產品,到底能不能賺錢呢?現實可能超出你的想象。

代餐行業究竟有多賺錢

即便是2019年的資本寒冬,依然有“王飽飽”、“超級零”等新的代餐品牌獲得融資。資本的嗅覺,一向都是比普通人要靈敏很多的。有錢賺,有潛力的市場,才能吸引無利不起早的資本。

最近幾年,代餐行業規模的增長,就像是吃了菠菜的大力水手。2017年到2019年,天貓平臺上的代餐消費規模增速超過了50%。

阿里巴巴和京東等電商平臺的數據顯示,2019年3月到2020年2月,近一年的時間,代餐產品的線上交易總額達到36.57億元。

按照這個規模,這個增速。代餐行業的未來,妥妥的遍地黃金。

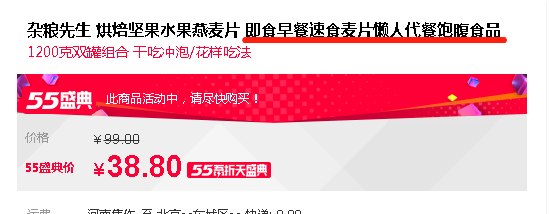

雜糧先生的這款售價38.8元的燕麥片,在天貓旗艦店上的月銷量突破了15萬,月營收達到了582萬。

?????????????

?????????????

這樣一桶燕麥片不到40塊錢,確實不貴。但是代餐產品銷量這么高,真的只是因為便宜么?

未必。

咚吃這款售價1680元的減肥代餐,如果沒接觸過代餐這個行業,你可能會被這個價格嚇到。但是這么高價格的產品,月銷量也超過了5000單,月營收超過840萬元。

? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ?

當然,這兩款產品并不能代表整個代餐行業。淘寶上還有大量的代餐產品客單價在200到400左右,月銷量只有幾千單。

即便如此,代餐行業的整體增長,卻是實實在在的。而且也在說明一個事情,這個行業有錢賺。

但是代餐這種類型的產品,其實早就有,為什么這幾年突然增長呢?

其實是因為,代餐賣的根本不是吃的,而是商家包裝出來的概念。

代餐概念是割韭菜還是收智商稅?

代餐這個概念,是最近幾年才進入中國的,以前從來沒有人把黑芝麻糊叫做代餐。誰也沒想到,同樣的東西,只是換了個名字,就火了。

不過在美國,代餐概念的歷史,可以追溯到上世紀20年代。當時的一些美國人開始發揮骨子里的科幻主義幻想。幻想著著有一種合成藥丸,能夠代替食物。當然,這種藥丸只在卡通作品里出現過,并沒有成為現實。

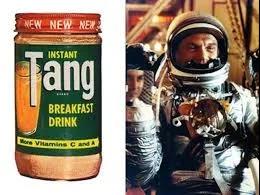

真正意義上的代餐食品,出現在20世紀的60年代,美國航天事業最火熱的時候。

宇航員在太空上,也沒法自己做飯,所以就出現了一種叫Tang的飲品和一種能量棒。當宇航員把這種食品帶上太空,這簡直就是最好的廣告,食品商家敏銳的捕捉到了機會。

市場上的宣傳概念,變成了“科學家在實驗室制成的產品”,一夜之間“太空食品”風靡美國。

1986年,一位叫Brian Maxwell的加拿大馬拉松運動員研發了一種能量棒,Brian Maxwell最初的想法是,方便運動員在長時間運動中補充能量。

這種能量棒一出來,就被一些商家抓住機會,推向了大眾消費市場。針對男性的宣傳概念是“健身燃料”,針對女性的宣傳概念則是減肥。

所以代餐產品所扮演的,從來就不是“食品”這個角色,而是被商家賦予的概念,真正值錢的也是這些概念。

現在中國市場上的代餐產品,同樣有概念。

雜糧先生的這個烘焙堅果水果燕麥片,主打的是早餐速食概念,針對的消費群體是不愛做早餐的“懶人”。消費者是為節省做早餐的時間買單。

當然,代餐食品最多的概念,還是減肥。

如果你沒有屏蔽朋友圈里的微商好友,一定能經常看到各種代餐粉、代餐奶昔的廣告。聲稱不用運動、不用節食,只需要吃營養均衡還有飽腹感的代餐,就能月減20斤。

不用累也不用挨餓就能瘦,這種好事當然能吸引一大批想減肥,卻管不住嘴,也邁不開腿的消費者。

所以減肥代餐,賣的從來就不是食品,而是一種簡單有效、輕松不累的減肥方式。

無數減肥路上的失敗者,看到朋友圈里代餐廣告的宣傳語,再看看那些減肥前后對比照的“成功案例”,一邊兒再被那些“減肥成功,人生逆襲”的雞湯洗腦。作為一個減肥從未成功過的胖子,太理解那種內心的煎熬了,如果不花錢買單,就好像錯失了一次坐著電梯直達人生巔峰的機會。

這種鬼迷心竅的狀態下,掏出自己的錢包,支付一大摞鈔票,就不難理解了。

而且淘寶上那些幾百塊的代餐粉、能量棒,真的是很良心的價格了。如果是朋友圈的微商,動不動就要數千元。

只是多了一個減肥的概念,價格就比普通食品翻了好幾倍,這是割韭菜還是收智商稅?

既然打出了減肥的概念,那么只要真的能瘦,好像也并不能算是割韭菜。

前兩年認識一位30多歲的女士,還是某上市公司的管理層,也算是社會精英了,花了6000多塊錢買了某寶萊的代餐奶昔,喝了兩個多月,確實瘦了不少,只不過皮膚都松弛了。

但至少確實達到了產品宣傳的功效,真的瘦了。其實,如果你連續兩個月,只喝黑芝麻糊,也能瘦。其他很多宣稱能減肥的代餐食品,都能瘦。畢竟代餐食品提供的那點兒能量,還不夠人體基礎代謝消耗的,想不瘦都難。

但問題在于,是否真的像宣傳的那樣,能保證不餓還營養均衡?這個問題,其實一直就有爭議。大部分代餐中,都會含有充分的膳食纖維,一方面不易消化,一方面遇水膨脹,讓人覺得不餓,其實是在欺騙自己的胃而已。

而且這種欺騙還不徹底,很多吃過代餐食品的人都反映,根本吃不飽,還得吃飯,結果多補充的能量,全部轉化成了增加的體重。

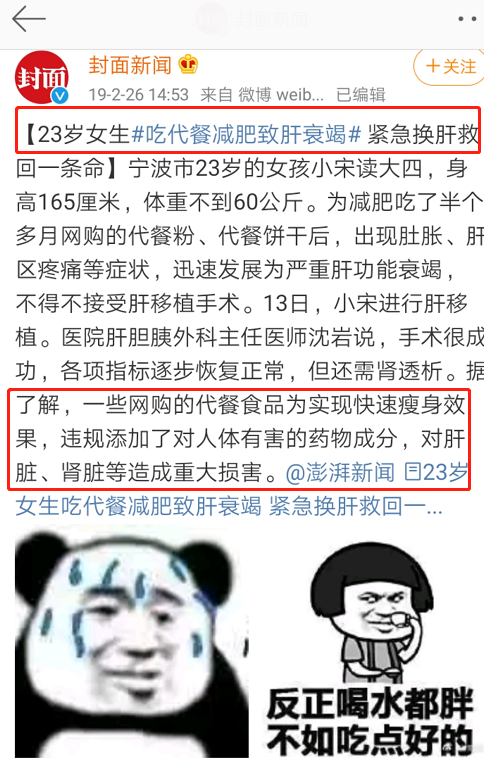

至于代餐食品的營養,也一直有專家和普通用戶質疑。2019年2月,23歲女生吃代餐減肥導致肝衰竭的新聞,也引發過全網的熱議。

盡管如此,還是無法阻擋那些想瘦,但又不想節食、不想運動的消費者。代餐食品的市場規模,依然在快速增長。不過這一點都不奇怪,畢竟每個時代,都有收智商稅的產品,包括你我在內,誰又能保證,從來沒有為“智商”買過單呢?

而且代餐產品的創新和固有的行業痛點,也決定了那些純收智商稅的類別,注定會被淘汰。

代餐食品的痛點與創新

傳統的代餐食品,包括泡水喝的代餐粉,比如非常著名的魔芋代餐粉。還有代餐奶昔、代餐餅干、代餐棒之類的,但是這些代餐食品,普遍存在一個問題,就是難吃。

單一的口感,讓人難以堅持。

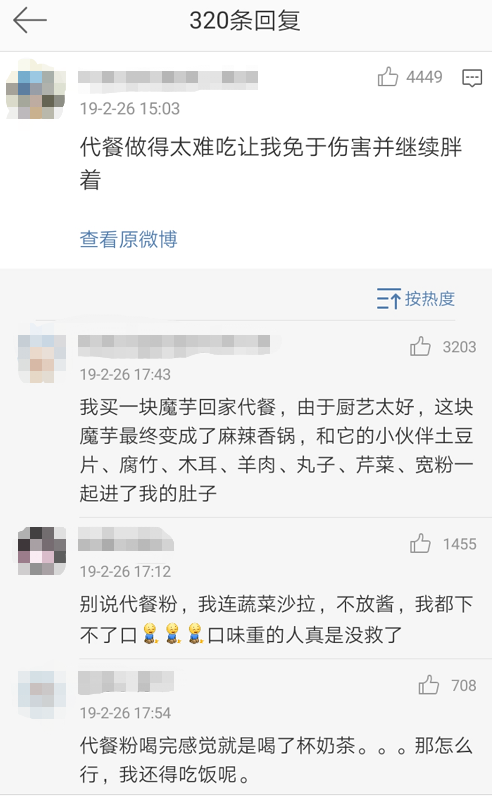

微博和知乎上,都有網友曾經表示,代餐太難吃了,難以下咽。這是整個代餐行業的硬傷,如果不解決這個問題,代餐行業的發展也必然會受到限制。

不過代餐食品,說到底還是食品,沒有太高的技術壁壘,傳統的食品企業要想轉型,并不困難。

比如在代餐食品熱門榜單高居榜首的咚吃,就推出以輕食為主代餐套裝,輕食也是近幾年興起的概念。其實就是正常的食品,經過了科學的營養搭配。花幾十塊錢買本書,自己也能搭配。

不過咚吃推出的21天減肥代餐套裝,盡管客單價高達1680,還是因為品類豐富,圈了一大批粉。畢竟搭配好的早中晚三餐,每天都有不同的美食,只是看著就讓人垂涎欲滴。比起那些讓人難以下咽的代餐粉、代餐奶昔,不知道好吃多少倍。原本就很可能是吃貨的代餐食品消費者,更難抵御這種美食誘惑了。

依靠產品上的創新,咚吃在這片競爭慘烈的紅海中脫穎而出。但能不能只依靠產品,守住自己打下的市場,這還是一個疑問。畢竟從產品層面上來看,欠缺強壁壘,就導致了容易復制。

而對于代餐食品企業來說,能不能守住護城河,品牌很重要。而品牌的塑造,除了產品本身,更多的需要營銷。

前幾年,康寶萊的減肥代餐奶昔,成為火爆朋友圈的網紅產品,依靠的就是社交網絡上鋪天蓋地的宣傳。

2018年前后,只要是人流密集的地方,不管是購物中心還是地鐵,經常能看到漂亮的小姐姐主動找人加微信好友,說自己正在創業,希望可以支持一下。

在她們的朋友圈里,除了勵志的心靈雞湯,就是某某某吃了她們的代餐奶昔,瘦了多少斤。

如果你心動了,也想試試能不能瘦,她們還會試圖把你發展成下線,讓你跟著她們一起,一邊減肥一邊創業。而所謂的創業,其實就是到地鐵上去加別人好友,然后像她們一樣發朋友圈,直到又有人心動,就發展成線下,本質上還是拉人頭。

現在很多小的代餐品牌,都在依靠類似康寶萊的這種方式,利用微商體系,收了智商稅的同時,順帶割一波韭菜。但是對于品牌的長期發展來說,這種方式并沒有什么好處,畢竟參與者不是單純的消費者,還是想賺錢。如果大量的低層代理商賺不到錢,那這個品牌也就做到頭了。

只有真正的用心做好產品和品牌,才是王道。但對于代餐企業來說,一個不得不面對的問題是,代餐行業遲早會成為一個競爭激烈的競技場。

有錢賺的地方,必然會有斗爭。既然代餐產品的技術壁壘不高,而且又有錢賺,那就無法阻擋其他人的進入。到最后拼的就是供應鏈管理能力、產品創新能力、品牌運營能力。誰能力強,誰才能笑到最后。

至于那些單純收智商稅的企業,把消費者的智商培養高了,也就沒有生存空間了。