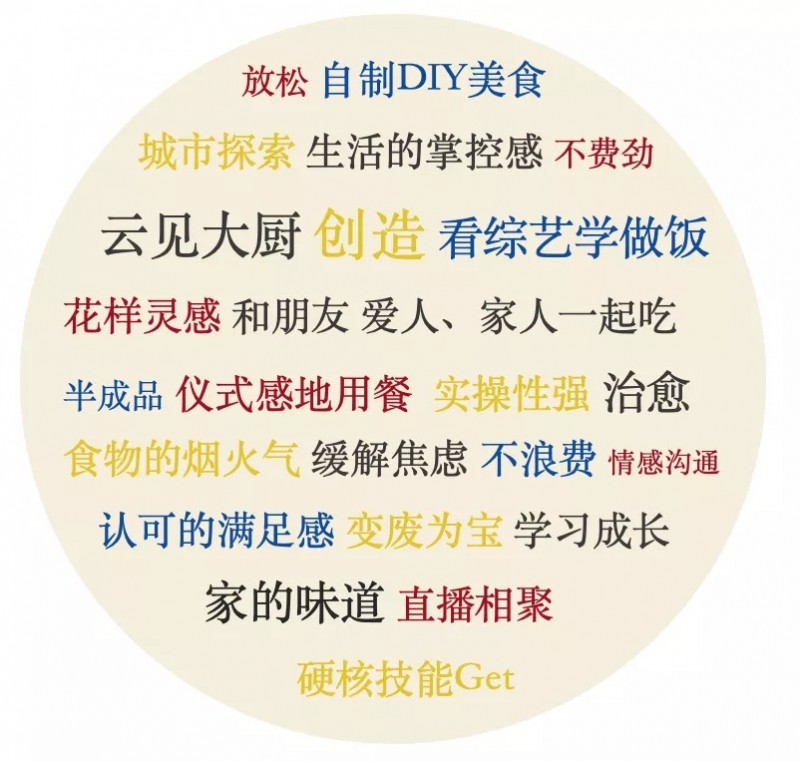

在經歷了疫情這樣廣泛的集體性的危機之后,長期的居家和云生活打破了年輕人正常的生活規律,卻讓他們從日常的“做飯”和“吃飯”這些小事上尋找到了心流的體驗和一股治愈的力量—“食愈力”。

對他們而言,烹飪的意義已從「食欲」上升至「食愈」,從「日常可觸的烹飪動作」上升至「從做飯中獲得“食愈力”」,具體體現在以下三個方面:

①?新生活儀式:花樣精煮,創造與掌控生活的治愈煙火氣;

②?新社交方式:做飯會友,烹飪是情感溝通與社交聯結的橋梁;

③?新硬核技能:舉一反三,從做飯中持續提升與成長。

年輕人對“食愈力”的闡釋詞云圖 ?青年志

青年志與世界調味品專家味好美聯合發起話題與年輕人共同探討,提出了以下三點疫情給飲食文化帶來的思考與啟示問題:

當做飯承載了年輕人居家的創造力,餐飲零售化產品、多場景應用的意義與功能都發生了新的迭代,品牌可以怎么做響應消費者需要的「掌控感」與「自由度」?

當消費者對烹飪靈感與廚藝技能的提升提出了新的需求,餐飲品牌可以如何小步快跑、響應需求,在新的線上溝通場景中建立、增強與用戶之間的關聯?

當消費者希望通過烹飪動作與飲食過程來修復與人、家和生活之間的真實關系,品牌在營銷與溝通層面,可以如何為消費者提供這樣的聯結場景與空間?

一、「食愈力」是新生活儀式:

花樣精煮,創造與掌控生活的治愈。

在正常生活規律被打亂之后,年輕人卻從“做飯”這件事上找到了居家生活的創造力,同時讓被打亂的生活回歸充實與有序。?年輕人對烹飪品類和新形態餐食解決方案都產生了觀念的新變化。他們紛紛化身為“廚房藝術家“,不僅僅將半成品菜、速凍食品升級為“懶人之光”,也充分利用邊角料、打包菜等食物再創作成全新風味,讓年輕人重新把握對生活的掌控感。

/ 蘑菇新鮮說 /

「罐頭」&「速凍食品」簡單不遷就,

易儲存、講衛生,“花式精煮”讓年輕人感受平凡“煙火氣”的儀式感。

@思思@傻絨:《請回答1988》里的一個打開SPAM午餐肉罐頭的畫面,至今都是我買罐頭的動力。無論是金正鋒面對它時那既渴望又虔誠的可愛模樣,還是吃到它時那種帶著煙火氣、平凡的幸福感,都太打動人了。吃不完的午餐肉罐頭還可以切片(或者切丁之后放進冰箱冷凍,不用解凍可以直接煎或者炒菜。或者在方便面中加幾片午餐肉,吃的時候滿足感提升了好幾倍。反正都要吃泡面了,不如好好吃出儀式感。

@Jackie:我腦海里的速凍食品不僅僅是原材料,而是基本上已經做好了,你可以根據自己的愛好再加一點豆子、蔬菜啥的。看著就很有食欲,通過冷凍技術也保存了食材的營養。

@蔣狗娃:我在國外讀書的時候,因為太懶,不想處理生鮮蔬菜,就經常買速凍的蔬菜,煮湯煮面煮泡飯吃的很舒服。這回疫情在家,花一千多買的水果舍不得吃放壞了一部分,社區團購的蔬菜也放壞了不少,真的很懷念那些速凍果蔬。酸奶牛奶泡那種速凍藍莓真的超好吃的。?

韓綜《肚子餓了還嫌麻煩》教學各種懶人做菜法,看一集就學多招的「方便面」特輯,不論是對燒菜新手,還是研究新菜品的小廚,都很友好且簡單易學。

變廢為寶:

隔夜飯菜、餐廳打包食材不浪費,

“精煮翻新”又是美美噠一餐。

@Jenna:我平時看烹飪類視頻的時候,會特地關注如何處理“剩余食材”的話題。比如做日式高湯需要的昆布和柴魚片,一般煮完就扔了,但是我關注的一個博主就教了可以把它們切了,炒干炒香做個小配菜。

@彭先生:頭天吃剩的燒烤我會用來炒飯,包括蛋炒飯的米飯來源都是外賣的米飯。然后那種真空包裝的童子雞、鹽水鴨,我會把肉拆出來,骨頭煮個湯,肉用蔥姜辣椒爆香的油炒一下,盛出來,再芹菜斷生后倒入炒好的肉,就成了一個菜一個湯。

用戶@一只特栗獨行參與食物體驗創新組織“開FUN”聯合“支付寶”的「九塊九便當」挑戰,將剩下的雞蛋湯煮面,把茄子肉沫澆在上面,完成了一碗蕎麥面。?一只特栗獨行

「半成品」既提供烹飪空間自由度,又能緩解做飯焦慮。

@涵涵:之前有個半成品品牌(現在已經不做半成品了)叫三刻,我覺得挺好的,買的是個三杯雞和老媽蹄花,好處就是把食材預處理好了,很省時間,因為做飯的時候洗菜切菜是最耗時的,當時買的菜是不需要腌制的,就是肉切好了,豬蹄切好焯好了。我覺得這種存在形式是很好的,對于上班族來說是很方便的~

家庭版半成品“手抓餅”一點也不比街邊的差,還能自主加料!

?日食記

拒絕100%調味入食材的「半成品」:既剝奪了年輕人的創作空間,也削弱了掌控感。

@大老王@彭先生:做飯的過程,讓我上癮的可能就是那種掌控感,畢竟成年人的世界能完全掌控的的東西不是很多,由此衍生出來的怪癖,就是我做飯的時候不喜歡別人幫忙。所以已經調好味道的、腌制和拌好的半成品對我來說是性價比低的,一個是我更相信自己,另一點是半成品會加我不一定喜歡的調料,然后收高價,美其名曰“人工成本”。

@天心:我買過魚香肉絲的半成菜,就是盒馬自家出的(需要自己炒、微波加熱就行),很難吃。當時買是因為疫情期間,從家里回北京感到很抗拒,就有種開啟生存體驗的感覺。吃魚香肉絲的時候,覺得菜不新鮮,調料濃稠,很咸,整體感覺很工業。

餐飲啟示錄

烹飪的門檻越來越低,年輕人對罐頭食品、速凍食品的觀念都發生了變化,并且主動去尋求學習新的烹調的方法和種草清單。以“烹飪”為首的生活儀式感被年輕人重新定義,從高逼格的食物取材轉向有煙火氣的用餐場景,從花錢“買”儀式感到“創造”所需的儀式感,動手動腦讓平凡的日子不平凡。當做飯承載了年輕人居家的創造力,餐飲產品與使用情景的意義與功能都發生了新的迭代,品牌可以怎么做平衡消費者需要的「掌控感」與「自由度」?

烹飪自由度:在醬料包、半成品等新形態餐食品類的設計上,為消費者留有一定的烹飪和創作空間;

剩菜升級法:為消費者提供剩余食材、打包菜處理方法的新貼士,護航不浪費的“好食光”;

菜品場景化:不同菜式對應不同的場景,讓消費者將“做飯”的動作與熟悉的場景相聯系,也使烹飪的創作更顯食物場景下的煙火氣。

二、「食愈力」是新社交方式:做飯會友,

烹飪是情感溝通和社交聯結的橋梁。

從“吃飯會友”到“做飯會友”,烹飪成為了年輕人之間情感溝通和社交聯結的橋梁,是情侶間共同創造的味道、父母子女間的情感紐帶、更是與同在外打拼的室友和好友的交流途徑。

/ 蘑菇新鮮說 /

烹飪成為年輕人之間情感溝通和社交聯結的橋梁。

?@彭先生:我做飯的儀式感主要是從招呼人、想菜、買菜、收拾屋子、準備食材、做菜、邊吃邊喝、洗碗收拾殘局,的整個過程。做飯的成就感一部分來源于過程,完成了一整件事的成就感;一部分來源于朋友們的認可。我是付出型人格,朋友們吃得開心我感覺到被朋友們需要,就很滿足。?@涵涵:我會因為好吃的食物被人認可,而感到很滿足,就譬如我每天給室友做飯就很開心,也會為了解決室友同一天不吃同一道菜的“挑食”來學習各種菜式和烹飪方法。還有一次桌游社聚會,大家都帶了自己做的菜。我做的被吃光了,就特別開心。?@麻子斯兒:我現在做飯就是給我和我女朋友。不會做的飯就是靠各種app或者抖音,學習的過程也是有意思的。做出來第一次不好吃我倆也會聊聊,下次注意什么。主要她也會說話,不打擊人,我就愿意做。她要天天說這不行那不行,我也不做了,哈哈。

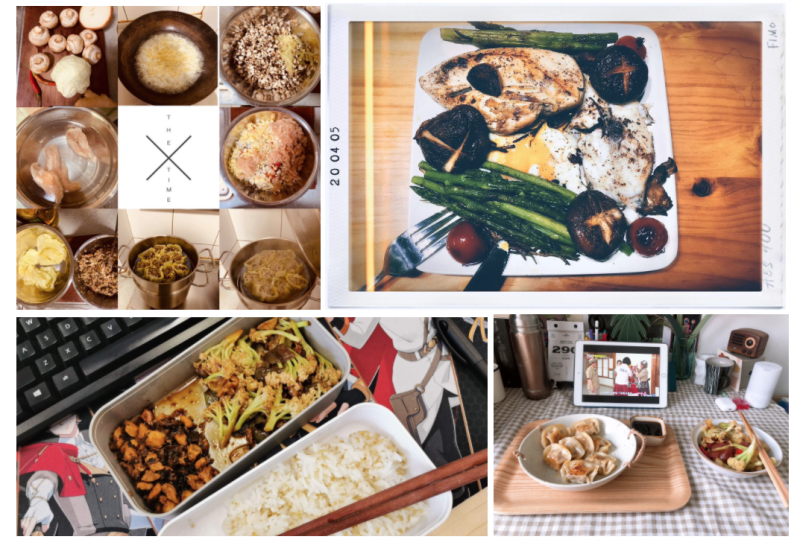

與女友的晚餐 ?麻子斯兒

年輕人開始在做飯的過程中直播:

既是一種與他人產生社交與關聯的方式,也能成為他們自我的治愈支柱。

@彭先生:我大概3周前包餃子的時候直播過一次,就給幾個朋友看了下。直播了一下剁餡兒的過程,因為從切肉開始,整了大概4個小時,也算是滿足做飯欲了。他們看我直播,我給他們送餃子吃,真是獨樂樂不如眾樂樂。

@Luna:最近可能因為太閑了,也可能是我做著做著發現自己還可以做不少菜,會邊做菜邊錄vlog,一道菜做完,一篇做菜視頻也出來了。但是!但是!但是!你不知道那個畫面有多忙,油熱了放蒜糖,關火,手機趕緊拍一段......做飯就像是個生物實驗,錯過了那一秒,也就永久錯過了。雖然很艱辛,但是當你看到你美美的視頻,成就感無比,也讓我更愿意做飯。

彭先生的做餃子直播 ?彭先生

餐飲啟示錄:

社交在“做飯會友”的基礎上衍生出了新的含義:年輕人從“共同消費”到“共同行動”,從“分享”到“共創”,一起參與、交流比單向的分享更具社交意義。

當消費者希望通過烹飪動作與飲食過程來修復與人、家和生活之間的真實關系,品牌在營銷與溝通層面,可以如何為消費者提供這樣的聯結場景與空間?

引起共鳴:餐飲品牌若能選擇強化有情感和社交聯結的溝通情景、與年輕人產生新一輪的溝通,并將之建立在能夠鏈接日常生活的場景之上,深化「同理、信任、參與」的陪伴角色,就能更容易走進年輕人心里;

互聯共創:餐廳除了可以通過視頻、圖文、直播等方式單向輸出內容,還可以邀請消費者參與共創,將年輕人對食物的情感、社交維系的需求以共創的方式呈現。同時展現食物文化的多樣性,展示消費者的創造力,展現品牌溝通的豐富度與可能性。

居家的創造力,年輕人的廚藝大拼盤 ?受訪年輕人

三、「食愈力」是新硬核技能:舉一反三,驅動年輕人從做飯中持續成長。

當年輕人開始重新理解家的含義,以“烹飪”為首的生活技能在他們心目中地位上升,這兩個助推力成就了烹飪會回歸主流,且會慣性地持續下去。于是,缺少做飯靈感的年輕人開始從各個渠道學習、修煉自家廚藝。

/ 蘑菇新鮮說 /

零失敗實踐:接地氣又貼合生活的“技術流“才值得信服。

@Jenna:我一般會看原理和每個步驟都可以講得很清楚的視頻,但又詳略得當不會啰嗦。比如「小高姐的魔法料理」里的白案(面食)教程、日料男神Masa、「Amanda的小廚房」等,我聽他們說話或者看操作就非常信服,覺得跟著做就能做出來,可操作性很高。

@傻絨:周末看了「祥云小鎮」的大廚直播做日式的壽喜鍋,有兩點特別討我歡喜的。一個是直播有主持人協助直播,除了主持抽獎和互動的環節之外,也會幫助用戶記重點,重復流程介紹和注意事項,及時回答網友的問題。另一點就是大廚用的烹飪廚具都是適宜居家的,比如他們用的烤箱就是家庭式的烤箱,這點考慮得很實用和貼心。

@涵涵:廚師王剛的視頻是專業的、豪放派,是專業的中式廚房,猛火爐炒菜,場面很火爆。畫面沒有加濾鏡,但看著確實也挺入迷和刺激。實用我倒覺得一般,就是場面好看,因為他是專業廚師,所以很多操作一般人學不來。

@麻斯子兒:「麻辣德子」還挺實用的,給我的感覺就是按照他的方法符合家用的習慣,更貼合生活,樸實的感覺。「日食記」那種視頻我就不太喜歡,按他的方法做一次菜要洗好多碗的,不符合現代人需求啊。

廚師王剛的“翻面勸退” ?網絡

餐飲啟示錄:

年輕人烹飪的目的不再是解饞、飽腹,做飯也成為他們掌控生活、緩解焦慮、社交會友的手段,繼而引發出一股學習熱潮和短視頻的需求。

對于消費者來說,他們對于食物烹飪教程的篩選,不局限于“保姆級“的手把手教程,也同時期待能收獲做飯靈感、學習舉一反三的硬核技術。實操性強不易出錯、適應居家烹飪條件的教程更能幫助他們在烹飪上有實質性的成長。有煙火氣的廚師或技能滿點的生活家或能成為年輕人心目中的“下一個網紅”。

當消費者對烹飪靈感與廚藝技能的提升提出了新的需求,餐飲品牌可以如何小步快跑、響應需求,在新的線上溝通場景中建立、增強與用戶之間的關聯?

重建品牌印象:利用新媒體等多渠道助推餐飲數字化,通過聯動直播、社交媒體、外賣等線上渠道,主打新、奇、特的花樣烹飪做法,在幫助他們獲得烹飪靈感的同時,也喚醒消費者與餐廳之間的記憶關聯。

增加用戶粘性:在溝通情境中優化直播和菜譜的內容和發布動作、相互貫通,注重用戶體驗層面的人性化與實操性,讓更貼近生活社交的取材和選題鼓勵年輕人觸類旁通地學習。

「田螺姑娘」的廚房基礎教學:什么時候用熱鍋冷油

?田螺姑娘

年輕人在家做飯的需求,也使互聯網美食社區的流量出現暴增,讓餐廳推出短視頻與大廚直播帶來與消費者溝通的新機會。

那么,我們也借此拋出三個問題給商業品牌和餐飲行業的伙伴們,可以如何通過新消費觀的變化與涌現的新機會,進一步恢復與消費者的關聯,增強與用戶之間的粘性:

1)如何活用大廚:年輕人對新硬核技能需求的浮現,餐廳如何利用廚師來滿足消費者對烹飪的硬核需求,從菜單設計、烹飪知識要點的普及、前期宣傳等響應需求?

2)如何順應新消費觀:年輕人對餐飲消費觀念出現了新的變化,餐飲如何實現“半成品化”及“零售化”?

3)如何改造場景:年輕人開始通過做飯實現多層需求,餐飲能如何從原來消費菜品和場所,擴展到提供共創素材及技能的集合?