?新消費導讀:DTC 的誕生近年來給美國的零售業帶來了巨大的沖擊,從Warby Parker 開始,一批 DTC 獨角獸的產生,讓人們不經好奇 DTC 是在樣的背景下爆發的?

DTC 的本質是什么?如何解釋 DTC 品牌的產品和營銷策略?哪里是 DTC 的未來?

作為一個舶來品,深入理解 DTC 在美國的發展,將會為我們理解 DTC 在中國的未來, 如何發現和判斷有價值的 DTC,提供一個有價值的參考和起點。

1

DTC 在美國一:品牌精神與內核

1. 美國DTC 的品牌內核與消費升級

DirecttoCustomer (DTC)簡單而言,就是由品牌不通過中間商,直接將商品銷售給消費者。從這個角度而言,DTC并不是一個全新的商業模式,例如,J.Crew, 歐舒丹,維多利亞的秘密等等,這些品牌的商業模式都符合DTC的定義。

但是,近年在美國所誕生的DTC品牌卻與這些傳統的DTC品牌有著巨大差異,簡單概括起來我們可以把這些新興的DTC品牌概括為:Digital-firstDTCbrands。這些品牌多數誕生于互聯網,通過官網進行銷售。同時,以互聯網和社交媒體作為主要的營銷平臺。通過去除中間商降低成本,并最終降低產品的銷售價格。本文所討論的DTC品牌,均為這類Digital- firstDTCbrands.

DTC品牌在美國的產生與大規模爆發是居于三個重要的因素:消費升級,消費品市場的困境,以及互聯網基礎設施的完善。

文章的第一節將著重分析消費升級與DTC品牌構建之間關系。首先,一個市場的消費升級可以簡單的劃分為三個階段。

第一階段是橫向的品類拓展,通過工業化大規模生產,低價提供大量品類的商品來滿足消費者的基本需求,與之相對應企業是,沃爾瑪,拼多多。

消費升級的第二階段是縱向的品質提升,通過提高商品的品質,滿足消費者對高質量的訴求,在這波浪潮中產生了例如,維多利亞的秘密,無印良品。

最后一階段的消費升級,可以簡單的概括為精神消費升級。即消費者購買商品時,表達對品牌精神內核,價值觀,生活方式,及消費體驗的認同。

商品是承載這些精神內核的載體。美國許多新興DTC品牌的產生是對精神消費升級的回應。在消費升級的前兩個階段,品牌面對的是增量的消費市場,而在第三階段,品牌面對的是一個存量的消費市場。(理解這個差異非常重要,中國的消費升級仍然主要處在第一和第二階段,中國的新興品牌仍然主要回應的是第二階段的消費升級需求,因此,這些品牌與他們的美國同伴有著本質差異)。

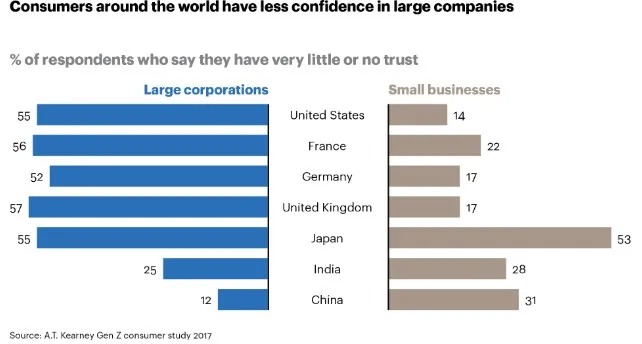

近年來,美國消費者對,消費品牌的價值認同發生了顯著的變化。首先,美國消費者對大公司的信任逐漸下降,由于市場壟斷帶來的產品高溢價和糟糕的售貨服務,通過使用第三世界血汗工廠進行市場所產生的人權和道德問題,以及不環境可持續的生產模式,讓越來越多的美國消費者對大公司的生產模式和產品產生了質疑。

圖:55%的美國消費者不信任大公司

圖:消費者在舊金山抗議 GAP 在孟加拉國的血汗工廠

其次,DTC在美國的爆發在很大程度上可以視作是對“消費民主化”浪潮的回應。例如,Glossier將DemocratizeBeauty(美妝民主)作為品牌價值理念的核心,由每個消費者自己定義如何使用美妝產品,一反傳統美妝品牌的營銷策略(Bobbi?Brown 可以視為最典型的案例),由專家(通常是專業化妝師或者線下門店的 BA)來教育消費者如何正確的使用彩妝和護膚品。

正如品牌創始人Emily Weiss?談到創立品牌的初衷,“When I started Into The Gloss, I wanted to make beauty as much of an element of personal style as fashion. As I interviewed hundreds of women, I became more and more aware of how flawed the traditional beauty paradigm is. It has historically been an industry based on experts telling you, the customer, what you should or shouldn’t be using on your face.”

維多利亞的秘密的隕落和眾多 DTC 女性內衣的崛起,例如,Savage by Fenty 和ThirdLove,是另一個DTC品牌通過其核心價值回應“消費民主化”浪潮而取得成功的案例。

過去的5年,美國消費者對于性感的定義發生了巨大的轉變,維多利亞的秘密從男性視角出發,通過擁有完美身材和天使面孔的維密天使,而向消費者所傳達的性感女性形象受到了廣泛的質疑。與之相反,消費者對性感的定義變得私人化,多樣化,包容化。并非只有擁有完美身材的女性,才能稱之為性感,每個獨立的女性都有權利定義性感的權利。正如一個女性消費者在接受 CNBC 的采訪時所說:“They (Victoria’s Secret) are not very diverse and you don’t get that much representation there. So, I’d rather shop somewhere?where I can see myself”。

而新興的DTC?品牌則向千禧一代的女性消費者傳達了能夠引起她們共鳴的價值觀。這些價值觀的內核都在于強調對于種族,身材和性別多樣性的包容。例如DTC?品牌ThirdLove就通過聘請跨性別和大碼模特在官網展示內衣。談及SavageX?Fenty?品牌的精神內核時,Rihanna?說:"Savage X means making your own rules and?expressing your mood, character and style for you—not for someone else"。這正是對新一代消費者的神訴求的回應。

圖:ThirdLove 的大碼模特

2. DTC 如何構建品牌內核

從上文的討論中不難發現,DTC 品牌的誕生,在很大程度上是對美國千禧一代消費者精神訴求的物質回應。接下來的內容將著重討論DTC 公司們如何通過在目標消費群體中分享這些價值觀,來在品牌創立初期樹立鮮明的品牌形象。在對一些成功的DTC 品牌進行分析后,本文將具體討論三個幫助DTC 企業在早期樹立品牌形象與構建品牌內核的關鍵因素。

首先,第一個重要因素是建立一個由early adopter們所組成的緊密社區。社區的建立至關重要,原因在于以下幾點。

首先,一個緊密的early adopter社區,將有助于品牌及時的了目標解消費者對相關產品的真實需求,從而開發出個性化的產品,來實現產品差異化。同時,通過在early adopter社區收集的產品反饋,品牌可以在產品廣泛上市前對產品進行優化,減小試錯成本。Glossier就是一個很好的例子。在品牌第一款潔面乳 MilkyJellyCleanser上市前,創始人在自己的博客向粉絲提問:你夢想的潔面乳是什么?在對收到的400+個評論進行分析后,品牌團隊開發出了一款精準對應消費者需求的潔面乳,一炮打響。讓消費者參與到商品開發中來,同樣是美妝民主,這一產品核心價值觀的體現。于此同時,社區成員同樣會在將來成為品牌忠實的消費者,據品牌透露,In to the Glass博客讀者的轉化率高達40%。

除了社區建設以外,DTC 在初創時期迅速構品牌的重點是體驗與在社區內部建立開放的分享氛圍。只要理解了DTC品牌的誕生在某種程度上是對對千禧一代消費者精神訴求的會應之后,就不難理解社區對早期DTC成功的重要性。

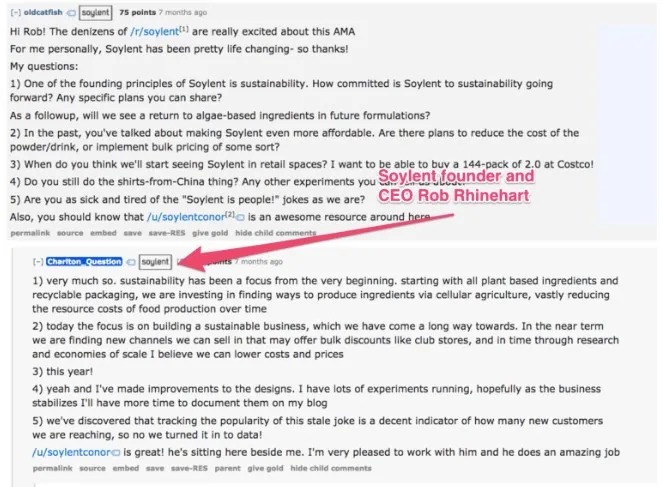

與傳統零售品牌相比,在早期,DTC的品牌價值觀更接近于一種Ideology,創始人扮演著布道者和社區精神領袖的角色。這一特質在很多成功DTC品牌早期都有所體現,其中最典型的要數代餐品牌Soylent。在品牌創立前,創始人RobRhinehart不僅通過在自己的博客和在Rebbit分享代餐食譜,計量和配方改進,傳播自身的科學和可持續營養理念,同時,也激勵社區成員在Rebbit上分享自己的代餐食用經驗和自創食譜,從而在品牌創立之前,就形成了一個緊密的early adopter社區。Soylent的早期投資人Chris Dixon就表示Soylent并不是僅僅是一個食品公司,更是一個致力于科學提高營養水平代餐愛好者的社區。正如他所說:” Soylent is a community of people who are enthusiastic about using science to improve food and nutrition. The company makes money selling one version of that improved food(some users buy ‘official Soylent,’ others buy ingredients to make their own DIY Soylent recipe). If you look at Soylent as just a food company, you misjudge the core of the company, the sameway you would if you looked at GoPro as just a camera company”。這種用于維系社區精神的交流與體驗氛圍,在品牌逐漸成長的過程中仍然扮演重要角色。Rob Rhinehart 本人Soylent 團隊仍然定期在Rebbit 更新,同時Rob Rhinehart 通過 AMAs (Ask Me Anytings)直接回答Rebbit 成員關于代餐和品牌的疑問。同時,通過引入開源產品的概念,Soylent 鼓勵每個消費者創造自己版本的 Soylent 食譜,將消費者正真納入了產品的開發。

圖:Rob Rhinehart 在Rebbit 回答網友提問

在DTC 品牌構建中,最后一個關鍵的因素就是將品牌所傳遞核心價值理念體現在品牌的經營活動中。例如,Everlane通過ChooseWhatYouPay 促銷活動,進一步強化了品牌Pricing Transparency 的核心理念。通過對同一件商品為消費者提供三個不同的價格選擇,并且標明每個價格所包含的用途。以一件64美元的開司米毛衣為例,64美元的基礎價格包含了產品開發,制造和物流成本。在第二檔74美元的定價中,有10美元將會用于覆蓋公司的管理成本。如果消費者選擇支付84美元,加價的10美元將會被用于投資到產品未來的研發中。在Everlane2015年的首次ChooseWhatYouPay 促銷活動中,約有10%的消費者選擇支付溢價。創始人 Michael Preysman 用”It’s the affinity”來解釋消費者選擇支付溢價的原因,他說:"If you're honest and transparent with people, then they'll sort of treat you with decency in return"。

圖:Everlane Choose What You Pay 促銷活動中的商品

2

DTC 在美國二:產品設計與開發

在第一部分的討論中,筆者分析DTC 如何通過構建品牌內核與品牌精神來滿足美國消費者的精神消費升級需求。第二部分將探討美國DTC 品牌如何通過具體產品設計與開發來解決美國消費品市場所面臨的困境和痛點。通過對美國眾多DTC 品牌的分析,可以將美國DTC 的產品開發策略大致分為三類:效率提升,去除高溢價和深挖小眾細分。每種產品開發策略的背后,對應的是解決不同消費品市場,消費者所面臨的問題。

1. 為什么 Less is More 會成為美國DTC 品牌的主流產品開發策略?

一般而言,傳統消費品牌的產品開發路徑是基于完整的市場調研結果,在產品開發的初期即形成完整的產品規劃,產品開發的目的在于盡可能全方位的滿足不同消費者的需求,力求盡善盡美,產品開發周期長,一旦完成開發很少在短時間內對產品進行升級。品牌一般推出眾多SKU來滿足消費者長期的多元需求。然而,隨著這條傳統產品開發路徑愈發成熟,在為消費者提供了類型豐富的產品,極大滿足了消費者各類基本需求后,這種以產品為核心,大而全的產品開發路徑也產生了兩大主要的問題:低效和偽需求,尤其是那些被行業巨頭所壟斷的市場。

首先是低效問題,頭部企業的實現產品升級(一般伴隨提價)往往不是通過深入理解消費者需求,進行有效創新來實現的,而是過非核心功能的簡單疊加,或者通過開發多個只在功能上/外觀上有細微差距的SKU來實現產品的差異化和滿足消費者的多樣訴求。這種簡單粗暴的產品開發模式,在很多時候不僅無法有效滿足消費者對產品的核心需求,還讓選購產品成為一個痛苦而耗時的體驗。消費者要么選擇耗費大量時間弄懂各個產品之間的細微差異,來選出一個最適合自己的產品,要么只能在眾多產品中通過隨意選擇,來節省購物時間提高效率。

為了幫助消費者快速了解同一品牌各個產品的細微差別,亞馬遜在一些產品頁面,列出了功能對比表格。然而,這樣的對比表格只會對主流品牌的主流商品進行對比,并不涉及所有SKU。再次,在類似牙膏,洗手液,沐浴露這些差異難以被具體描述的品類中,盡管,頭部品牌在這些品類都推出了數個相似的SKU,但亞馬遜并沒有對這些SKU進行對比。

例如,佳潔士在美國推出了27款美白牙膏,除了包裝的差異,消費者很難通過網頁中簡單的產品描述,對這些美白牙膏進行區分。這樣的問題在缺乏產品描述,比對表格的線下購物場景中更為突出,消費者不得不花費大量時間對產品進行甄別。

其次,從亞馬遜的吉列產品對比表格可以看出,這樣的解決方式,只能通過簡單的功能羅列,幫助消費者機械的總結產品功能的差異,并不能有效幫助消費者了解什么樣的功能可以真正滿足消費者的需求,哪些功能是多余的。所以,并不能真正有效解決低效的痛點。

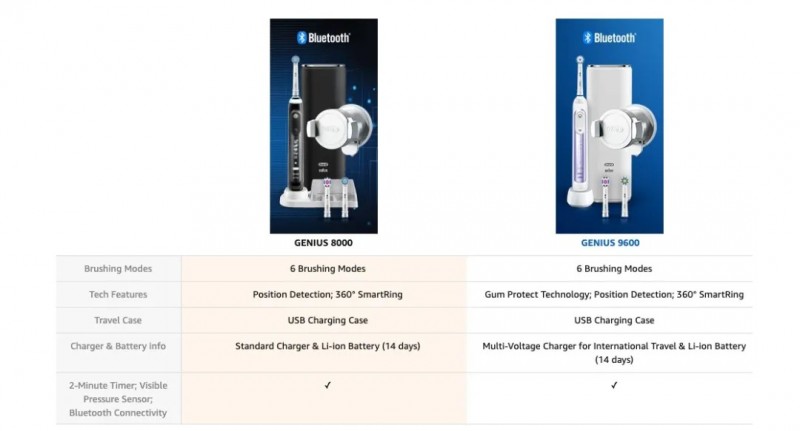

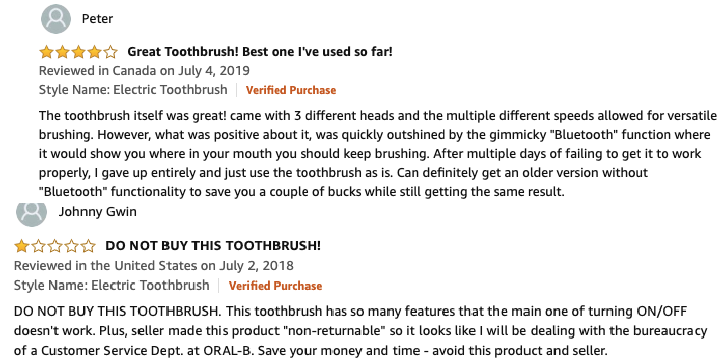

如果,從吉列的對比圖中消費者還能辨別每個產品附加功能的差異(無論這些附加功能對消費這是否有用)。那么,在Oral-B的電動牙刷對比表中,不難發現,即使有了對比表格,普通消費者,仍然難以對不同產品進行甄別。原因一方面在于,產品相似度過高,另一方面在于,一些產品功能過于抽象或專業,普通消費者難以正真理解,更不要說判斷這些功能是不是有用。

圖:亞馬遜吉列產品對比圖

圖:亞馬遜Oral B 產品對比表

與低效問題相伴的是偽需求問題,即在產品開發的過程中通過粗暴的功能疊加來滿足消費者并不真實存在的需求。兩個重要原因導致偽需求在傳統消費品行業十分突出。

第一,傳統消費品市場缺乏有效創新。一方面,傳統品牌的產品升級往往依賴于在核心功能上不斷疊加新的功能,而不是正真提升消費者對核心訴求的體驗。另一方面,許多品牌希望通過推出許多功能有細微差異的SKU,來吸引盡可能廣泛的客群,這樣的結果往往是忽略了核心消費者的需求。

第二,通過在舊有產品進行功能疊加,進行提價,功能越多價格越高,形成高溢價。讓我們一起再次回到Oral-B例子。例如,Oral-B新一代的旗艦電動牙刷Genius Pro8000,作為Pro1000的升級版,Genius Pro8000將刷牙模式從一種升級至了六種,還增加了許多諸如PositionDetection,UBS充電匣等等的附加功能。擁有多種功能的Pro8000售價高達179.94美元,而基礎版本的Pro1000售價僅為49.94美元。

然而,這種功能疊加式的產品升級,似乎并沒有真正改善消費者體驗。當對Pro8000在亞馬遜的TopReviews 進行分析,在系統篩選的23條TopReviews,接近1/3(8條)是關于牙刷繁復功能影響使用體驗。這些評論在一定程度上說明通過粗暴的功能累加帶來的產品創新,并不足以改善消費者的用戶體驗,相反,許多消費者不得不為這些附加功能帶來的超高溢價買單,從而使得高溢價成為許多消費品的主流。這種以產品為核心的產品開發策略帶來的低效和高溢價在許多消費品品類中,尤其是在那些被行業巨頭壟斷的賽道,這非常突出。

圖:亞馬遜上Oral B Genius Pro 8000 的消費者點評

2. Less is More:化繁為簡DTC 的產品開發策略

與傳統品牌大而全的產品開發策略不同,許多DTC 品牌反其道而行之,產品SKU一般較為精簡,一些品牌甚至長時間只買一款產品。這種化繁為簡的產品開發策略基于三點:1)通過差異化的產品開發策略解決傳統消費品市場的低效,偽需求以及隨之產生的高溢價問題;2)產品開發以消費者為核心;3)產品快速迭代更新。

首先,許多DTC 品牌在美國市場的迅速成功可以很大程度上歸功于這些品牌通過精簡的SKU解決了傳統消費品市場由于偽需求產生的低效問題,同時有效解決了高溢價問題(在很多DTC 品牌的討論中,將一部分DTC 品牌有效去除了高溢價,簡單歸因為去中間商產生的成本效益,卻忽略了通過有效排除偽需求降低產品成本和售價)。

訂閱制電動牙刷品牌Quip就是一個很好的例子。與Oral-B功能復雜,價格昂貴的新款產品不同, Quip將simple,accessible,enjoyable作為品牌核心,鼓勵消費者關注口腔健康,讓每個消費者都能享受優質口腔護理。與Oral-B繁復的功能不同,Quip以簡單高效作為賣點,僅推出一款只具有刷牙和2分鐘計時功能的電動牙刷(消費者有三種不同的手柄材質可以選擇),同時,將沒有花哨功能作為賣點,價格也十分親民,塑料手柄牙刷只需要25美元,最受歡迎的金屬材質40美元,聯名款也只需65美元。大大提高了消費性價比和消費者選購效率。

圖:以沒有花哨功能作為賣點的 Quip

同樣通過化繁為簡的差異化產品開發策略取得成功的品牌還有Allbirds。在創業之初Allbirds 的創始人意識到市場上的運動鞋都存在過度設計的問題。Allbirds 的聯合創始人 TimBrown曾經表示:“我有一個非常非常簡單的洞見,鞋子充斥著復雜的顏色和過度的logo,和沒有原因的總是變換款式。找到一款‘簡單’的鞋很困難,我準備解決這個問題“。(I had a very, very simple insight that shoes were over-logoed, over-colored and changed all the time for no reason. And, it was very, very difficult to find 'simple.' And I set out to solve?that)。

與傳統品牌做加法的創新不同,Allbirds 的兩位創始人將創新理解為減法,就像TimBrown說的,“一些時候創新可以是去掉一些東西。可以是在每個人都在尖叫的時候,說悄悄話”。(Sometimesinnovationcanbeabouttaking things away. It canbe whispering wheneveryoneelseis screaming)。在創業之初,Allbirds 就聚焦于開發一款極致舒適,使用可持續天然羊毛,設計簡約,可以機洗的運動鞋。這一爆款產品迅速為公司在硅谷贏得了大批用戶,在公司成立僅僅15個月以后,《紐約時報》就把Allbirds 稱為“硅谷鞋匠“。即使隨著公司的不斷壯大,Allbirds 不再只銷售一款產品,但是其SKU 仍然大幅度低于傳統運動鞋品牌。例如,在男鞋部分,耐克男鞋的部分有 478 個SKU,Allbirds 男鞋僅有56個。同時,通過DTC 的銷售模式,極簡設計,削減了成本,提高了產品的性價比,產品擁有顯著的價格優勢。Allbirds,幾乎所有的產品定價都在95美元左右,然而,于此同時,耐克 100 美元以下的單品僅僅占鞋類SKU 的 5%左右。憑借著化繁為簡的產品開發理念,Allbirds 快速取得了成功,在產品上線 4 天后就賣出了 1064 雙,公司在 2016 年實現了盈利,2018 年營收預計達到 1.6 億美元.

圖:Allbirds 海報

許多DTC 品牌選擇化繁為簡的產品開發策略,一方面是對傳統消費品市場低效與偽需求盛行的回應。另一方面,是基于許多DTC 品牌產品開發思路的轉變。與傳統品牌基于市場調研,以產品為核心,追求大而全的一次性開發不同,DTC 品牌的產品開發,并不追求“畢其功于一役”。DTC 品牌的產品開發,更追求以消費者為核心,產品開發從核心消費者的需求出發,在消費者的反饋中對產品不斷升級,產品開發是一個動態的過程。Glossier就是一個很好的例子。品牌創始人正是根據自己的博客粉絲留言,開發了Glossier的第一個爆款產品MilkyJellyCleanser。Drunk Elephant是以用戶為中心進行產品開發取得成功的另一個例子。創始人TiffanyMasterson一開始就從消費者的皮膚問題出發,以護膚品與肌膚的兼容性:Bio-availability,和無毒無害作為核心,開創了CleanBeauty的潮流。Masterson同樣敏銳的發現,并不是所有的消費者都喜歡好聞的護膚品,通過去掉傳統護膚品中的香味,來減少護膚品所帶有的女性化的刻板印象。

Masterson說:“你認為消費者不想要一個不好聞的產品,但其實是消費者非常想要一個不好聞的產品。所以,我去除了產品中的香味,我認為這讓我的產品與眾不同,這和消費者產生了共鳴,取得了成功“。(You think the consumer doesn't want a product that doesn't smell pretty, but actually the consumer does want a product thatdoesn't smell pretty. So I removed those things and I think it differentiates us as a brand and that's what's really resonated with my consumer, and that the products work)。在品牌成立之初,Masterson 僅僅推出了 6款產品,在根據早期用戶對產品的反饋,不斷改進配方,不斷走向成熟。Masterson將產品的成功歸結于:”產品代表消費者,因為產品來自消費者“。(Itspeaks toaconsumer becauseit’s comingfromaconsumer)。

DTC直接面向消費者的銷售模式,依托于社交媒體的營銷方式,也意味著品牌能夠掌握更多更深入的消費者數據,根據消費者的偏好不斷改進產品。這種以消費者為核心的產品開發方式,在品牌發展的早期階段更容易選擇對少數產品進行精耕細作,不斷改進,形成爆款。精簡的SKU是以消費者,尤其是核心消費者需求為中心進行產品開發的結果。

3. Less is More 是萬能的嗎?

盡管許多DTC品牌采用Less is More的產品開發策略取得了成功,但并不意味著 Less is More是萬能的。首先,并不是所有的消費品市場都存在低效和偽需求的問題。恰恰相反,在一些消費品賽道,消費者的精細化需求并沒有得到有效的滿足。其次, Less is More的產品開發策略,往往只適用于希望在大賽道占據小份額的品類,例如,剃須刀,床墊。但并不適用于計劃在小的(一般而言被市場忽略的)賽道占據大市場份額的公司。對于這些公司而言,從消費者的角度出發,在還是藍海細分市場中,需要開發眾多SKU來滿足消費者的新需求。

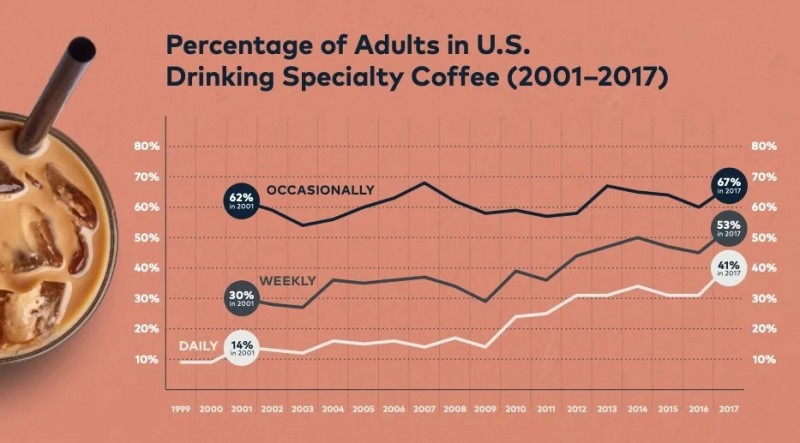

從商業角度而言,這些被忽略的細分市場本身規模有限,單一SKU的策略難以產生商業效益。精品咖啡(SpecialtyCoffee)是一個很好的例子。隨著第三波咖啡運動(TheThirdWaveofCoffeeMovement)在美國的興起,一個由深度咖啡愛好者形成的精品咖啡市場由此誕生,在第三波咖啡運動中,消費者強調制作咖啡的手工藝(Artisanship),美感(Aesthetics)和咖啡來源的可追溯性(Traceability)。近年來,精品咖啡成為美國咖啡市場的增長引擎。盡管 2019 年美國咖啡市場僅增長 1%,精品咖啡卻迎來了爆發式增長。國家咖啡協會(The National Coffee Association)的數據表明 1999 年每天喝精品咖啡的美國成年人僅有 9%,2017年 41%的美國成年人每天喝精品咖啡,人均精品咖啡消費量從 2001 年 2.24 勺增長至2.97 勺。2019 年精品咖啡所集中的private label 占到美國咖啡市場份額的12%。?

圖:成年美國人精品咖啡飲用率

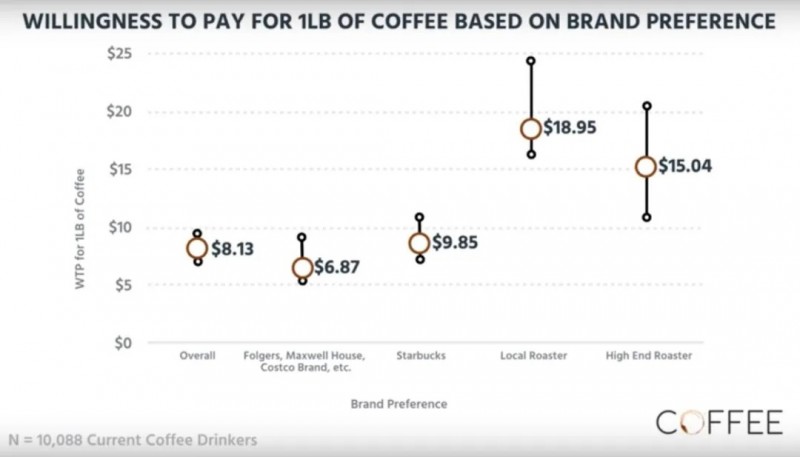

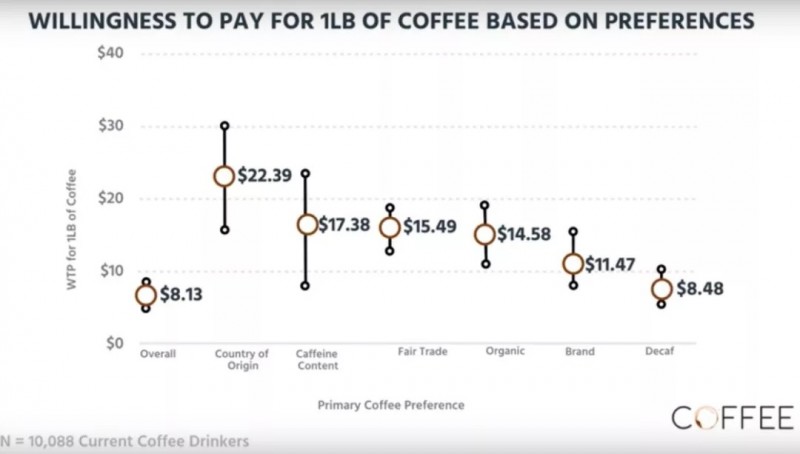

隨著消費者偏好逐漸向精品咖啡轉移,消費者也更愿意為本地咖啡和高端烘焙品牌支付溢價。數據表明美國消費者只愿意為1磅星巴克咖啡支付9.85美元,而愿意為高端烘焙品牌支付15.04美元,愿意為本地產咖啡支付高達18.95美元。同樣隨著第三波咖啡運動新起的還有消費者對于咖啡的精細化需求。消費者更加注重咖啡產地,咖啡因含量,咖啡生產價值鏈的可持續性,創新的咖啡烘焙制作,強調咖啡與消費者之間的關系。正如咖啡師MattMilletto所說,(喝精品咖啡的)體驗是教育,知識和熱情款待的結合。在美國消費者愿意為咖啡支付溢價的因素中,產地,咖啡因含量和公平貿易排至前三。在對咖啡全新的市場的需求之下,深耕消費者精細化需求的精品咖啡品牌孕育而生。

圖:美國消費者對各品牌咖啡的支付意愿

圖:美國消費者支付咖啡溢價意愿的因素

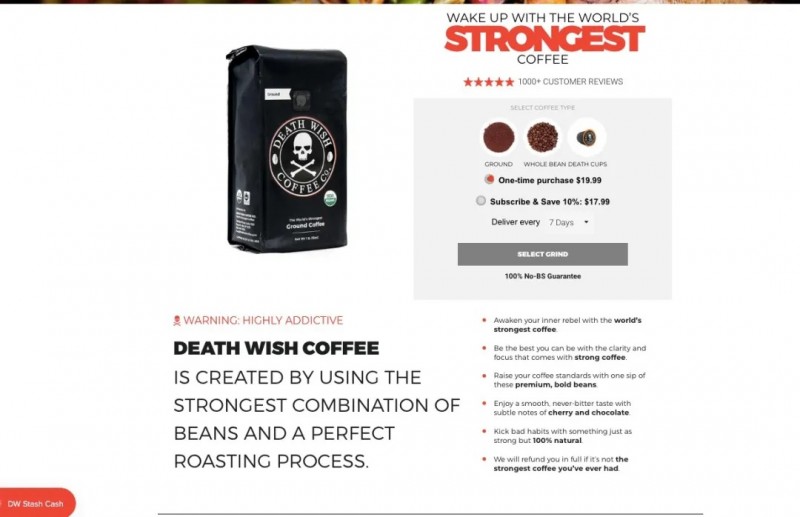

Blue Bottle和DeathWish就是典型的案例。Blue Bottle和DeathWish都以聚焦于縫隙市場,產品用于滿足消費者對于精品咖啡的差異化需求著稱。Blue Bottle以單一原產地和新鮮烘焙作為賣點,對各個咖啡產地的咖啡豆進行精選,為消費者提供最優質的咖啡。與Blue Bottle強調單一原產地,淺烘焙,以高品質形成產品差異化定位不同,DeathWish的產品則以高咖啡因含量作為產品差異點。主攻被巨頭忽略的高咖啡因濃度市場。將產品精準定位于“世界最烈咖啡“(TheWorld’s StrongestCoffee)。以”隨時隨地給你打雞血 “(Fuel youwhereveryougo)作為產品宗旨,精準填補了高咖啡因含量咖啡市場的空白。

值得注意的是,與很多DTC 品牌選擇通過Less is More的產品策略在大的紅海市場占據小部分市場份額的戰略不同,DeathWish和Blue Bottle則試圖在小的藍海市場,占據較大的份額,取得市場的先發優勢。這也意味著,品牌在產品開發過程中面臨的主要挑戰在于,滿足消費者對于新市場不斷涌現的新需求,而不是在紅海市場中,通過簡化SKU提高消費效率,來實現差異化定位。

所以,面臨全新的市場需求,Blue Bottle和DeathWish不僅沒有在產品開發上化繁為簡,恰恰相反,品牌選擇持續不斷推出新的SKU,來滿足消費者對不同風味/不同消費場景的咖啡消費需求。Blue Bottle每月推出3-5個新的單一原產地優質咖啡,以滿足消費者對不同原產地,不同風味咖啡的嘗鮮訴求。而Death?Wish則推出了不同風味的咖啡豆,咖啡粉,速溶咖啡,膠囊咖啡,灌裝即食咖啡,來滿足消費者在任何場景通過喝咖啡“打雞血“的需求。從精品咖啡的例子中,不難發現Less is More的產品策略并不是新興DTC 品牌實現產品差異化的萬能藥,更重要的是產品開發策略需要真正品牌戰略相結合,有效解決現有市場的痛點。

4. 局限與挑戰

盡管新興DTC 品牌通過化繁為簡或者聚焦細分市場的產品開發策略迅速打開了市場,但無論采用哪一種產品策略,DTC 品牌都面臨著這些策略所帶來的局限性即:難以突破規模天花板,許多時候品牌也面臨難以盈利的巨大挑戰。許多時候,品牌不得不在堅持品牌定位,品牌精神和擁抱大眾,走向平庸之間做出選擇。如何應對這些挑戰與局限性,我將在美國DTC 品牌的未來中與讀者討論,敬請期待!

圖:Death Wish 咖啡